那些自嗨的品牌幻觉

我去年参加一个消费品展会,听到最讽刺的对话:「这家包装挺高级啊,是做什么的?」「好像是个新锐美妆...不对,可能是电子产品?」

我仔细看了看这个被讨论的品牌,搜了搜发现,刚刚花费80万升级设计了全套VI系统。这让我想起某茶饮品牌的惨痛教训,他们之前也花重金请知名设计团队打造了禅意十足的视觉体系,却在三个月后改弦易辙,理由是「消费者记不住」。殊不知,问题不在设计本身,而在于他们把品牌建设误解为「一次性装修工程」。

真正的品牌是什么?王老吉给出了教科书级的示范。当消费者吃火锅时下意识喊出「来罐王老吉」,这个反应不是靠包装设计达成的,而是通过十几年如一日地强化「怕上火」这个条件反射。

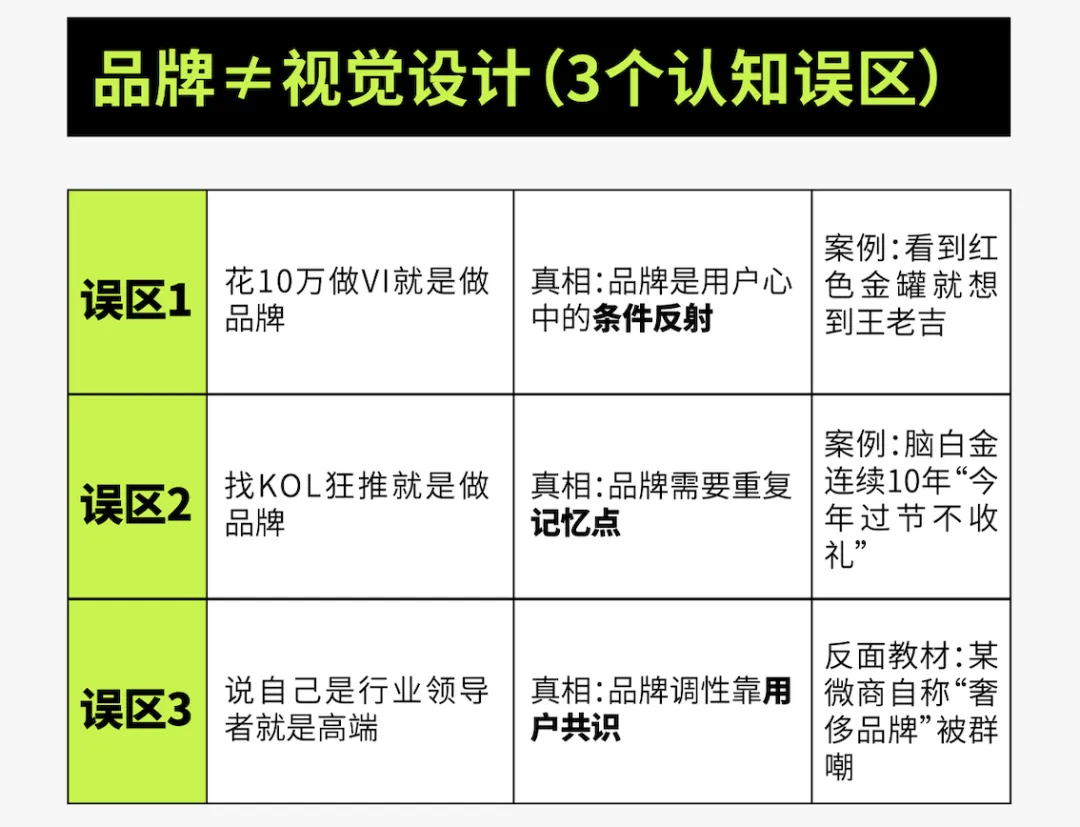

品牌认知的三大误区

●误区一:「设计费=品牌价值」

某新消费品牌创始人的话很有代表性:「我们花50万做的VI系统,应该很显档次了。」但现实很残酷——用户根本记不住那些精妙的品牌Logo,就像大多数人说不清星巴克美人鱼Logo的细节,但这不妨碍他们每天走进那家绿色招牌的店铺。

●误区二:「声量=品牌认知」

曾有个美妆客户骄傲地展示数据:「我们上月做了3000篇小红书种草!」我反问:「用户能说出你和其他品牌的区别吗?」沉默。这就像脑白金当年坚持投央视,不是为了仅仅提升销量,而是为了把「送礼」这个概念焊进国民记忆。

●误区三:「自封=调性」

记得某微商大会的荒诞一幕:舞台背景写着「东方奢侈品牌」,台下观众却在交头接耳:「他们家不是卖99元面膜的吗?」调性从来不是自我标榜,而是像lululemon那样,通过各种与品牌调性相符的产品设计,让用户自发认同「热汗生活方式哲学」。

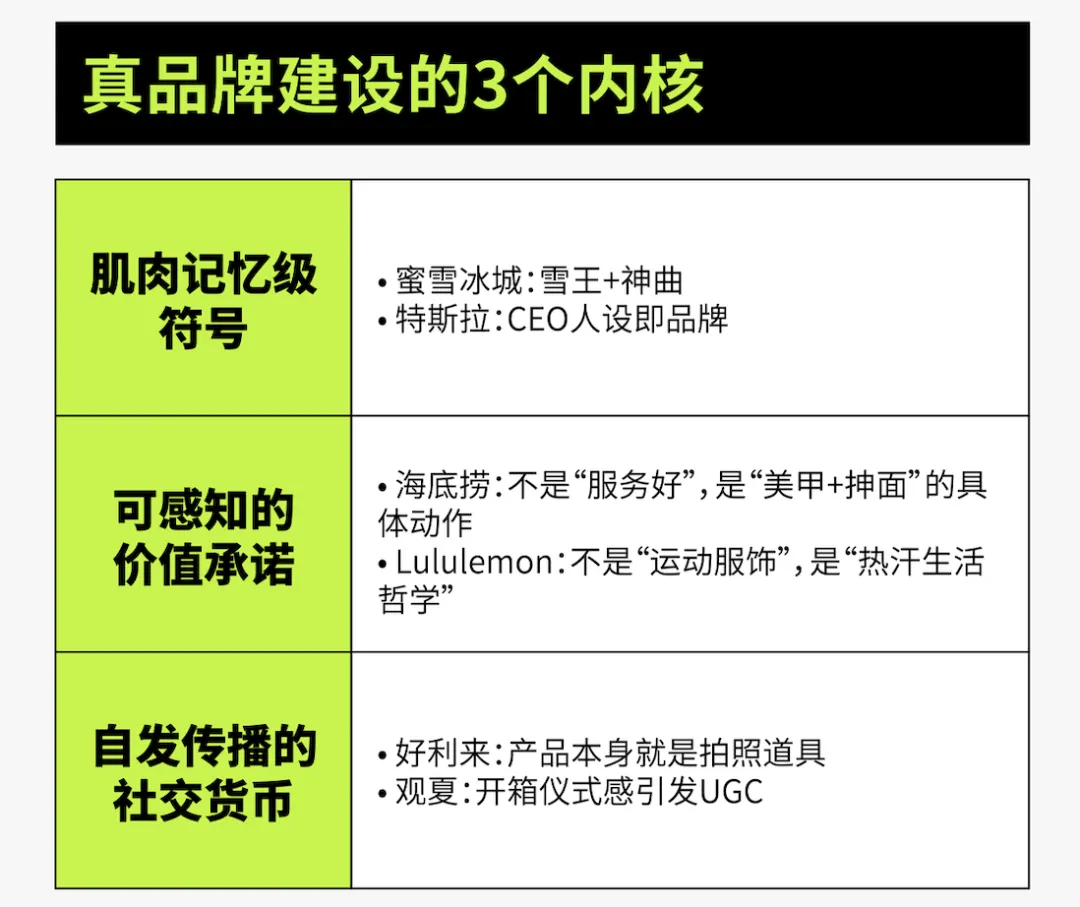

真品牌的三大肌肉记忆

●侵入记忆的符号系统

蜜雪冰城的雪王不仅是个IP,更是一套完整的符号体系:从门店的红色波浪线,到洗脑神曲的旋律,再到「你爱我我爱你」的魔性歌词,这些元素相互咬合,形成记忆齿轮。

●可触摸的价值承诺

海底捞从不标榜「服务好」,而是用免费美甲、抻面表演这些具体动作让价值可视化。就像宜家不是卖家具,而是卖一种生活态度,每个顾客都能触摸到的那份平价质感。

●自传播的社交货币

下次产品会时,不妨问团队一个问题:「这个设计,用户会心甘情愿地晒出来吗?」如果答案是否定的,或许该重新思考:你给消费者的,究竟是又一件商品,还是一枚值得炫耀的社交货币?当消费者自发为你的产品修图九宫格时,品牌建设已经完成了最困难的部分——从「要我说」到「我要说」的转变。

从「做样子」到「做品牌」的跃迁

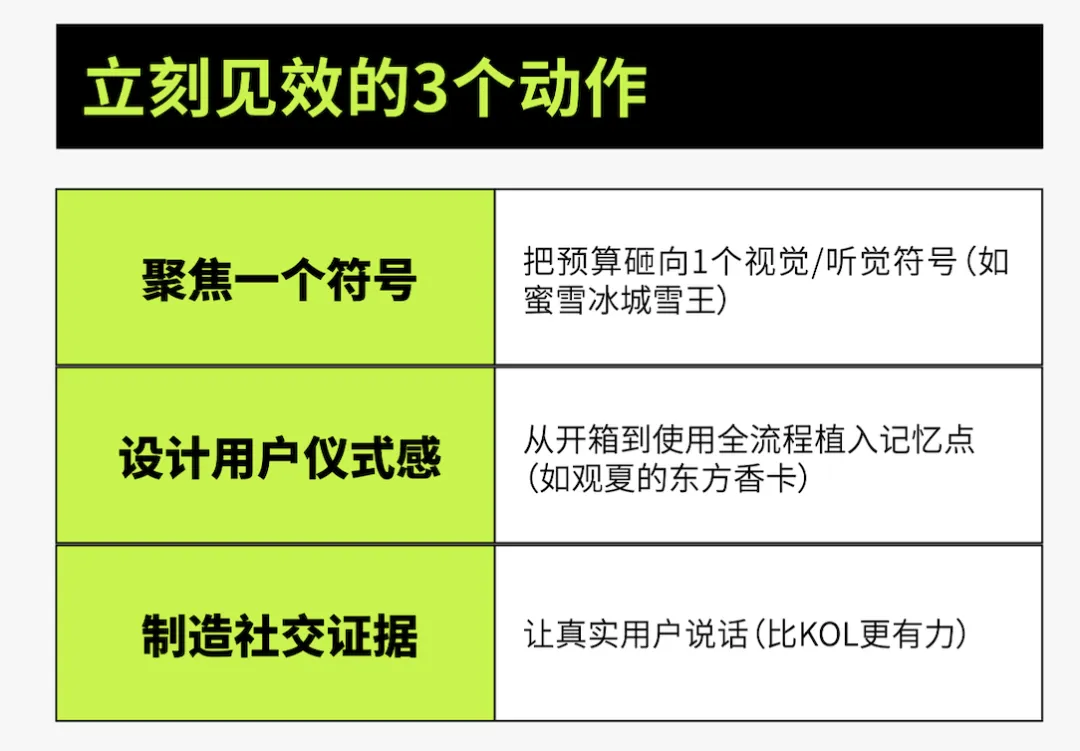

●符号聚焦

观夏的东方香卡本可以设计得更简约,但他们坚持保留那抹手写书法。如今这个元素成为识别标志,甚至引发「猜字」互动。记住:少即是多,一个鲜明的符号胜过十个精美但模糊的设计。

●价值具象化

当某个健身品牌把slogan从「专业运动装备」改为「深蹲不起球的裤子」,退货率直接下降。消费者需要的是具体可感的承诺,不是抽象的概念。

●设计分享欲

看看钟薛高的瓦片造型,江小白的表达瓶,三顿半的迷你杯——这些都不是偶然设计,而是精心计算的社交货币。它们的共同点:产品本身就是最好的广告牌。