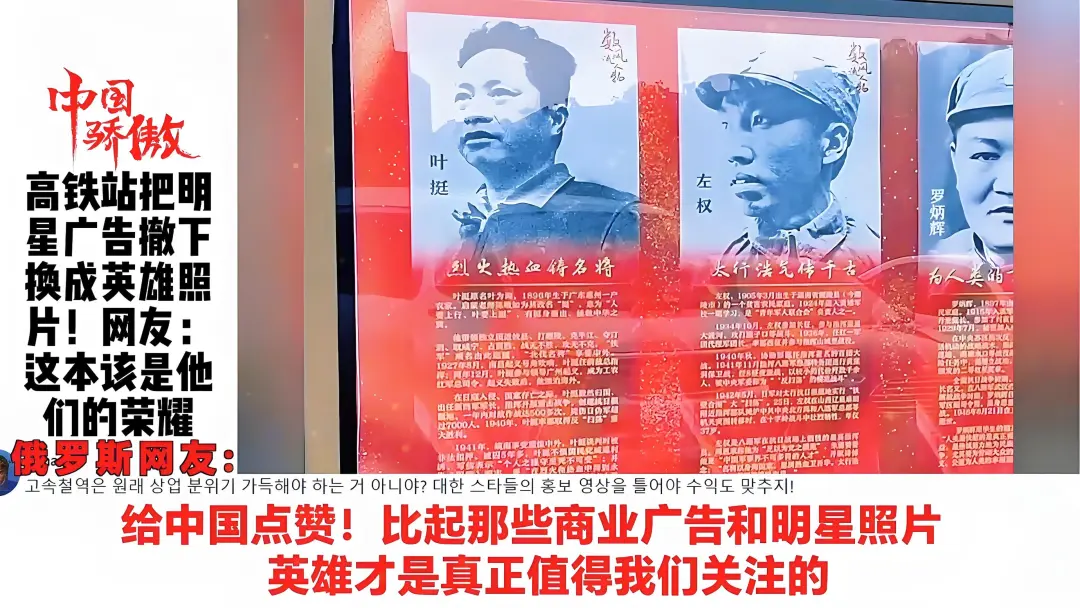

最近经常乘坐高铁的朋友可能会发现,高铁站候车厅和站台的广告牌悄然发生了一些变化!

原本占据C位的流量明星、奢侈品海报,被一群“陌生又熟悉”的面孔取代了:有浴血奋战的抗战英雄、有两弹一星的功勋科学家,也有扎根荒漠的治沙模范……

这背后,是国家在抗战胜利80周年发起的一次自上而下的传播“换装”行动。它没有声势浩大的发布会,也没有复杂的传播路径,但这一个简单的动作,却在无形中引发了巨大的社会反响和情感共鸣。

这是一次教科书级别的“国家级传播”,它背后折射出的传播逻辑,值得所有中国品牌,尤其是民族品牌深度思考和学习。

它不仅仅是简单的换海报,更是传递了一个清晰的信号:在特殊的历史时刻,有些东西的优先级,远高于商业流量和明星光环。

那么,这对民族品牌有什么样的启示?品牌又该如何与这种“国家级传播”同频共振?

这波高铁站的换海报行动,之所以能引发强烈共鸣,是因为精准命中了现代传播三个核心痛点:

1. 仪式化传播,唤醒集体记忆

人类是需要仪式感的动物,重要时间节点如春节、国庆、抗战胜利纪念日,本身就是一种仪式。国家通过在核心公共空间统一更换视觉符号,创造了一种强大的集体记忆仪式。

当你在高铁站看到民族英雄,这种视觉冲击力远超你在手机上刷到的一条短视频。它不是简单的信息传递,而是在一个特定的物理空间里,用一种庄重而统一的仪式,提醒每一个人:我们是谁,从哪里来,共同拥有什么样的精神财富。

这种无声的仪式,能够瞬间拉近人与人之间的距离,形成强大的情感连接。

2. 关键时刻,流量要为价值让路

长期以来,品牌营销被流量逻辑裹挟,似乎只有明星代言、热门综艺、话题炒作才能获得关注。这次行动给了我们一个重要的反思:在关键时刻,价值观的传播优先级,远高于商业流量。

英雄海报没有明星的商业价值,但它们代表了国家的脊梁、民族的精神。当国家将这些精神符号放在最显眼的位置,实际上是在传递一种明确的价值观导向:我们尊敬英雄,我们铭记历史,我们珍视那些为了民族复兴而奋斗的人。

这种价值观的传递,比任何商业广告都更具说服力,因为它触及了社会最底层的文化共识。

3. 超级公共场景,赋予“国家级气场”

高铁站、机场、春晚,这些都是典型的“超级公共场景”。它们不仅仅是交通枢纽或媒体平台,更是一种自带强大放大器的公共场域。

一个品牌在高铁站投放广告,其价值远不止于曝光量,更在于它获得了国家级曝光的无形气场。这种气场会向公众传递一个潜意识信息:这个品牌有实力、有远见,它值得信任。

而当这个场域被英雄海报占据时,这种放大效应就从商业价值转向了社会价值,将一种朴素的家国情感放到最大化。

对于民族品牌而言,这次事件不仅是旁观,更是一次深刻的自我审视。可以从中提炼出三个核心启示,作为未来品牌战略的指南针。

启示1:别只谈产品卖点,要学会与“国家记忆”同频

很多品牌在国庆、建军节等节日,只会简单地发布一张海报,配上“祝福祖国”的文案。真正的高级玩法,是找到品牌自身与“国家记忆”的契合点,将家国情怀融入品牌叙事。

五菱就是其中的佼佼者,从“人民需要什么,五菱就造什么”的口号,到生产口罩,再到与航天事业的联名,五菱将自身品牌与人民生活、国家制造紧密相连。它不是生硬地蹭热点,而是将自己定位为“国家建设的参与者”。

品牌营销不应只停留在产品层面,更要向情感和文化层面攀升。在重要时刻,思考如何用自己的产品或品牌故事,去呼应家国情感,才能真正获得公众认同。

启示2:选择正确场景,放大传播势能

好的内容,需要好的容器。就像这次的高铁站一样,一个好的公共场景,能让你的品牌传播事半功倍。

除了高铁、机场,还有很多类似的超级场景:比如央视春晚,它自带“国民级”属性,能让品牌迅速进入千家万户的视野;比如亚运会、奥运会,能让品牌与国家荣耀挂钩;甚至是一些大型的国家级活动和会议,都能为品牌提供“国家背书”。

品牌借势不仅要看时间点,更要看传播场景。将营销预算投放到那些能赋予品牌“国家级气场”的超级场景,远比分散在无数个普通渠道更具价值。

启示3:价值观比明星代言更持久

这是一个值得深思的问题。一个品牌的护城河,是来自某位明星的粉丝流量,还是来自品牌自身所承载的价值观?

明星代言有其短期爆发力,但流量是流动的,而丑闻是永恒的。明星代言的风险,不仅在于代言费高昂,更在于明星私德一旦出问题,会立刻反噬品牌。

而价值观营销则像是一笔长期投资。当你的品牌与民族自豪、科技创新、工匠精神这些正面价值观挂钩时,你所赢得的是跨越年龄、圈层的普遍信任。这种信任,是任何流量都买不来的,也是最坚固的品牌资产。

明星代言是锦上添花,而价值观才是品牌的基石。与其花重金追逐流量,不如将品牌故事与民族精神、时代楷模相连接,这才是构建长期信任的根本之道。

如何将这些洞察和理念融入品牌营销?

内容层面:用家国叙事讲好品牌故事

品牌需要学会将自身的产品、技术或服务,融入到更宏大的家国叙事中。这不只是发布一张海报那么简单,而是要通过深度内容,让用户感受到品牌的精神内核与国家记忆的同频。

电影《长津湖》就是一次教科书级的英雄人物借势,它并未简单地宣传明星阵容,而是将营销核心聚焦在“致敬最可爱的人”这一主题上。电影制作方与央视等主流媒体深度合作,推出系列纪录片和访谈,讲述老兵口述历史。

最终,观影行为被上升为一种“重温历史、致敬英雄”的集体行动,电影本身作为一种品牌产品,成功地与抗美援朝精神、保家卫国等宏大叙事相连接,让观众为电影背后的民族情感和英雄主义买单。

媒介层面:主流场景+社交媒体

好的内容需要好的容器,民族品牌应该善于利用国家级、国民级媒介,并与社交媒体联动,将传播效果最大化。

几年前河南暴雨,鸿星尔克捐款5000万,引发全民野性消费。这个事件的成功,正是“主流场景+社交媒体”联动的结果。

主流场景(新闻报道): 央视等主流媒体对鸿星尔克捐款事件的报道,为其提供了最权威、最广泛的“国家级背书”。

社交媒体(全民共鸣): 微博、抖音等社交平台上,网友自发形成的“欠鸿星尔克一个热搜”、“穿上鸿星尔克,为国货争光”等话题,将主流报道的热度迅速引爆,并形成了强大的购买力。

品牌战略层面:将民族自豪感作为长期资产

真正有远见的民族品牌,不会把借势国家级事件当作一次性的蹭热点,而是将“民族自豪感”作为品牌的核心战略,长期投入和经营,最终将其沉淀为不可复制的品牌资产。

华为的品牌战略就是“科技自强,民族骄傲”。面对外部挑战,华为没有退缩,反而将备胎计划、鸿蒙系统等技术突破与“中国科技崛起”的叙事紧密相连。

这种坚韧不拔的精神,不仅赢得了国民的尊重,更让其品牌价值超越了产品本身,成为民族精神的代表。

这次高铁站的换装告诉我们:真正有远见的民族品牌,不止于卖产品,更要承载民族记忆、讲好中国故事。