营销行业从来不缺的就是新词汇,从内容营销到社交营销,再到增长黑客和私域营销,每个新概念的出现都伴随着一阵追捧与喧嚣。

这几年,“全域营销”毫无疑问是当仁不让的流量担当。打开任何一个行业论坛或报告,仿佛不聊全域营销,你就已经落后了。

但你真的理解全域营销吗?它和那个我们耳熟能详的“整合营销”又有什么本质区别? 是新瓶装旧酒,还是彻底的革命?

作为一名营销圈的老兵,老泡见过太多企业盲目追新,却忽略了底层逻辑的现象。今天就带你拨开迷雾,从概念到实践,彻底厘清这两个营销人必须掌握的核心武器。

全域营销,这个听起来高大上的词,可以拆解成两个部分来理解:

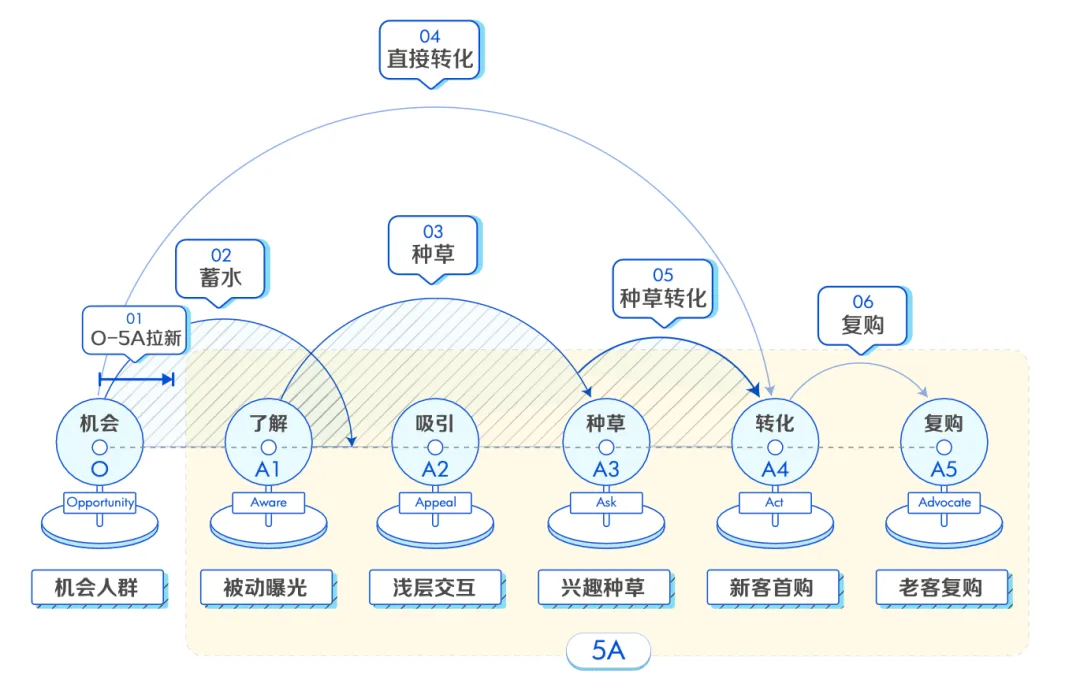

全域,指的是覆盖用户从认知到转化的所有渠道和触点,包括线上(电商平台、社交媒体、搜索引擎、私域社群)和线下(实体门店、广告牌、展会)。它强调的是,无论用户在哪里,企业都能和他产生连接。

营销,这里的营销早已不再是单向的广告轰炸,而是以用户为中心的全生命周期运营。它包括用户获取、培育、转化、留存、复购,甚至到最后的口碑裂变。

所以,全域营销的概念可以理解为:以数据为驱动,围绕一个具体的用户,在所有触点上提供无缝的、一致的、个性化的体验,从而实现全链路的价值最大化。

这套玩法之所以成为趋势,主要由以下三个因素造成:

流量红利消失:粗放式的投放已经无效,品牌必须精细化运营,深挖每一个用户的价值。

线上线下融合:消费场景不再割裂,用户可能在小红书种草,在天猫下单,在微信群里提问,在实体店体验。打通这些触点,才能捕捉到完整的用户行为。

技术与数据成熟:大数据、AI、CDP(客户数据平台)等技术让品牌有能力识别、追踪和运营每一个独立用户。

因此全域营销的关键,是运营人,而不是广撒网。

如果说全域营销是新时代的产物,那么整合营销(IMC)就是营销界的OG。

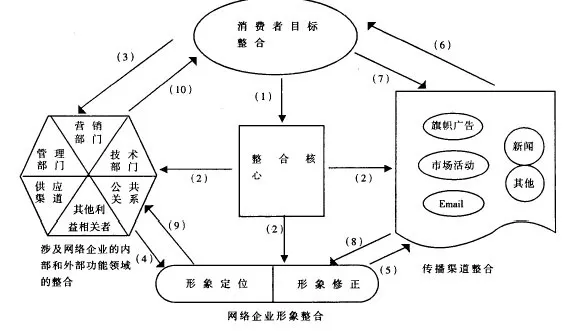

它的定义非常经典:通过协调和整合各种传播工具,比如广告、公关、促销、内容营销、社交媒体等,来传递统一、清晰、有说服力的品牌信息,从而建立和强化品牌形象。

整合营销以品牌为中心,讲好统一的品牌故事,确保无论用户通过什么渠道接触到品牌,他所接收到的信息和感受都是一致的。

比如可口可乐“分享快乐”的主题,无论是在电视广告、户外海报,还是社交媒体活动中,核心信息从未偏离,这就是典型的整合营销。

它解决的是如何避免品牌信息混乱,让消费者对品牌有一个清晰、稳定的核心认知。

因此整合营销的关键,是讲故事,而不是运营人。

很多营销人纠结于到底该做整合营销还是全域营销?这个问题本身就是错误的。整合营销和全域营销,不是非此即彼的替代关系,而是相互补充的进化关系。

整合营销解决的是品牌高度的问题,它决定了你的品牌在用户心中是什么样的。

没有清晰一致的品牌故事,你的全域运营就会像无根之木,缺乏灵魂。用户无法通过碎片化的触点拼凑出完整的品牌形象。

全域营销解决的是用户深度的问题,它决定了你的品牌和用户之间的关系有多深。

有了好的品牌故事,全域营销才能通过数据和运营,把这个故事精准地讲给对的人,并在用户每一次与品牌互动时,都加深这种关系,最终实现商业价值。

全域营销 vs 整合营销

换句话说,你的品牌需要先有整合营销的“魂”,再通过全域营销的“体”去落地。

以星巴克举例,

星巴克始终在讲“第三空间”的故事。无论是在门店设计、菜单文案,还是品牌广告中,都传递着一致的“家与工作场之外的舒适空间”理念。这就是它的“品牌魂”,属于整合营销。

你在App上点单,在门店支付,通过星享卡积累积分,这些数据都会打通。星巴克能根据你的购买记录,在App上推送你可能喜欢的咖啡,或者提新的优惠活动。在所有触点里,都运营着你这个具体的用户,这就是全域营销。

所以未来的营销人,必须同时具备品牌整合力和用户全域力这两种能力:能从宏观层面梳理和讲好一个品牌故事。也能从微观层面,通过数据和运营,把故事的每一部分,都精准地投放到用户全旅程的每一个触点上。

这要求我们,既要仰望星空,去思考品牌的宏大叙事;也要脚踏实地,去关注用户的每一次点击、每一次互动、每一次购买。

请记住,未来营销=整合营销(讲好故事)× 全域营销(运营好人)