销量不好,定位不背锅

当一款产品突然卖不动了,许多老板的第一反应往往是:"我们的定位出问题了!"于是开始改广告语、换包装,甚至重新设计品牌形象。但事实真的如此吗?

全球知名咨询公司麦肯锡2019年的调查发现,62%的企业在销量下滑时首先调整定位,但只有不到三成真正解决问题。就像病人发烧就吃退烧药,却不查病因一样,盲目修改定位可能让企业错过真正的"病灶"。

一、被误解的定位理论:它真能包治百病吗?

1、定位理论的来历

市场营销领域经典的"定位理论",是里斯和特劳特在1972年提出的(出自著作《定位:争夺用户心智的战争》)。它的核心是让品牌在消费者脑中占据独特位置,比如沃尔沃=安全,王老吉=怕上火。

2、被滥用的现实

但如今很多企业把定位当"万能药"。2021年,国产美妆品牌"完美日记"遭遇增长瓶颈时,管理层认为问题出在"年轻化定位不清晰",花重金推出虚拟偶像代言人。结果季度销量反而下跌18%(数据来源:公司财报)。后来复盘发现,真实原因是线下门店扩张过快,导致库存积压和加盟商矛盾——这就像把胃疼误诊为牙疼。

二、销量下滑的六大真实病因

通过分析蒙牛、宝洁等企业的实战经验,我们总结出比"定位偏差"更常见的病因:

1、渠道混乱:货根本到不了消费者手里

2018年,蒙牛某款酸奶在华东地区销量突然暴跌20%。管理层没有急着改定位,而是顺藤摸瓜发现:部分经销商为冲销量,把线下专供产品低价窜货到电商平台,导致超市零售价体系崩溃(来源:《中国经营报》报道)。

这个事给我们的启示是:渠道就像人体的血管,一旦发生"窜货""断货",再好的产品也卖不出去。企业需定期检查经销商协议、监控各平台价格,避免"内部人打乱仗"。

2、产品迭代失速:要么跑太快,要么躺太久

2020年,小米2000元价位手机销量下滑。调研发现,并非"性价比定位失效",而是新推出的Redmi K30与小米10青春版配置过于接近,导致"自家兄弟抢客户"(来源:雷军公开演讲)。

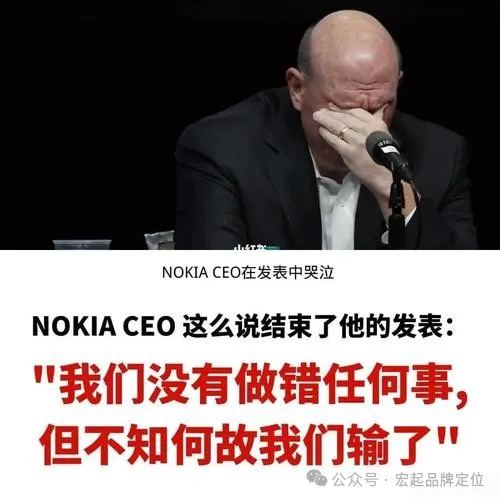

我们看一下反面教材:诺基亚坚守"耐用"定位,却忽视了智能手机浪潮。其CEO曾含泪说:"我们什么都没做错,但不知道为什么输了。"

3、服务掉链子:消费者用脚投票

1990年代,海尔接到农村用户投诉冰箱不制冷。维修人员发现是老鼠咬断了电线,公司没有修改"高端家电"定位,而是发明可拆卸的防鼠板。这个改进让海尔在农村市场占有率飙升15%.

贝恩咨询研究显示,解决服务问题带来的客户留存率提升,比获取新客户成本低5-25倍。

4、价格体系崩塌:自己人打价格战

2009年,沃尔玛在美国推出10美元衬衫冲击市场,结果导致合作品牌商集体抗议。因过度低价,中端品牌纷纷撤柜,最终门店客流量下降9%(来源:《华尔街日报》报道)。

价格是定位的核心要素之一,但盲目降价可能摧毁品牌价值。需建立价格防护机制,区分促销产品与主力产品。

5、营销动作变形:说好的定位执行走样

2022年,良品铺子发现线下销量异常。派出"神秘顾客"调查发现,40%的店员为拿高提成,拼命推销进口坚果,而消费者实际需要的是平价零食(来源:第一财经报道)。

值得借鉴——在调整定位前,必须核查终端陈列合格率、促销话术统一度等15项执行指标。

6、消费者变了,你却假装没看见

2015年,海飞丝在中国市场销量下滑。调研发现,90后消费者不再满足于"去屑"基础功能,转而追求无硅油、香水级留香等新需求。宝洁及时推出高端线,两年内市场份额回升6%(来源:公司年报)。

当核心用户群年龄更替(如70后→90后)、出现颠覆性技术(如电动汽车冲击燃油车)、社会观念巨变(如健康饮食兴起)时,才需考虑调整定位。

三、三步诊断法:找到真凶的排查指南

第一步:做商业"体检"

丰田汽车发明的"5Why分析法"值得借鉴:

1、为什么销量降了?——经销商进货减少

2、为什么进货减少?——上批货还没卖完

3、为什么卖不完?——送货经常延迟

4、为什么延迟?——仓库人手不足

5、为什么人手不足?——春节返乡未返岗

连问5次就能发现:根本问题不是产品定位,而是季节性用工荒。

第二步:看数据"心电图"

宝洁有个"决策清单"制度,调整定位前必须核查:

1、老客户复购率是否下降?

2、新客户获取成本是否飙升?

3、竞品是否推出了颠覆性产品?

第三步:给渠道"做胃镜"

2022年,零食品牌良品铺子发现线下销量异常。他们用"神秘顾客"调查发现,40%的店员在推荐高提成产品,而不是消费者需要的商品(来源:第一财经报道)。这说明问题出在终端执行,而非品牌定位。

四、什么情况才该调整定位?

当出现以下信号时,才需要考虑定位问题:

1、核心消费群体发生根本变化(如90后妈妈和70后妈妈需求差异)

2、技术革新颠覆行业认知(如数码相机取代胶卷)

3、品牌被负面标签固化(如方便面=不健康)

先做医生,再当导演

企业遭遇销量下滑时,应该像急诊科医生一样:先量血压、拍CT、验血常规,找到出血点再动手术。盲目修改定位就像给昏迷病人整容,不仅浪费资源,还可能耽误最佳抢救时机。记住:市场从来不缺好故事,缺的是发现真实问题的显微镜。