总有一些广告,喜欢冒犯消费者。

比如桃李面包最近在广告上调侃『年轻人不喜欢五仁月饼,是没有遭受过生活的毒打』。

01

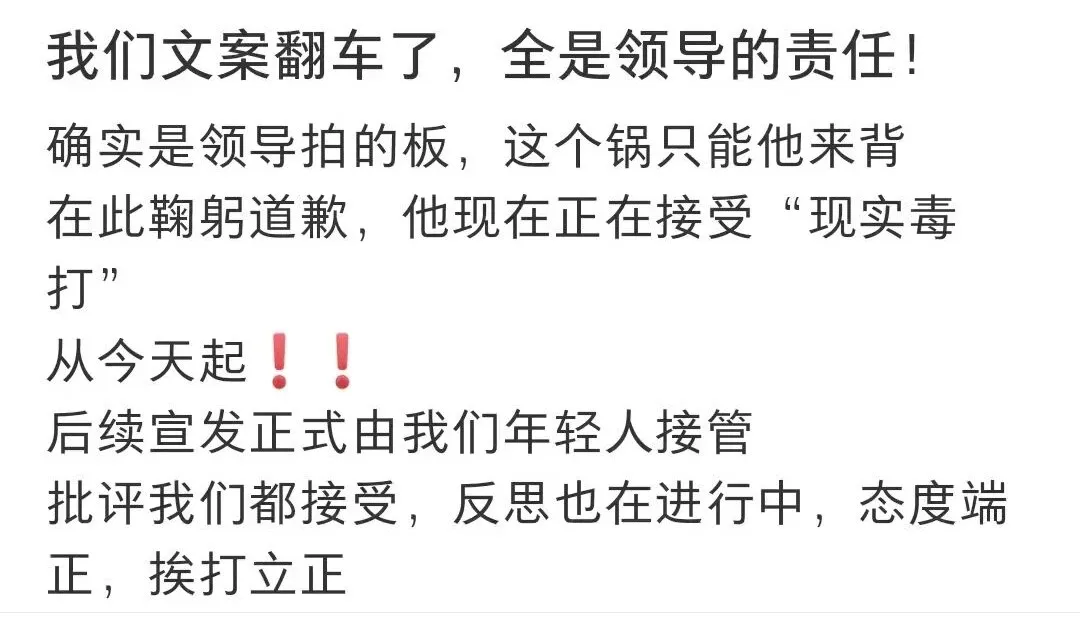

引发反感之后,桃李面包随即的道歉文案,比广告上的文案还糟糕。

这条道歉文案,语意轻飘油滑,更像是对团队失误的调侃,并没有对事实本身进行反思和理解。一句全是领导的责任,看起来有担当,其实玩的是文字游戏,根本没有任何对此负责的实质内容。

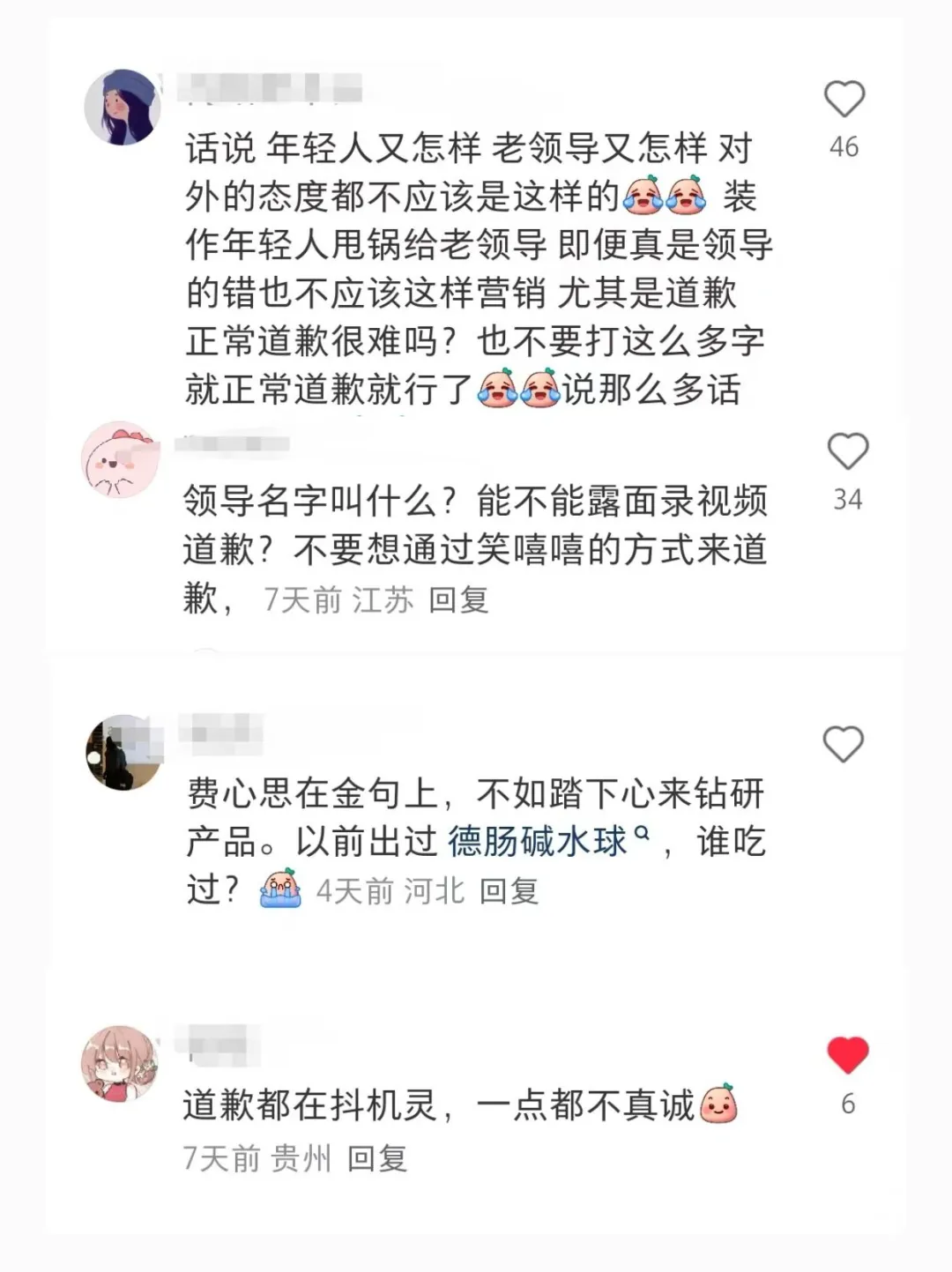

也难怪小红书网友纷纷在官号下面留言:

从道歉文案来看,桃李面包并没有触及到真正的利益损伤,品牌表现出来的感受轻描淡写。一条文案犯的错误,还没有涉及到产品质量的底线,从市场角度还谈不上教训,语气上仍在跟消费者开玩笑。

可能近年在所谓营销专家的提倡下,「教育消费者」这种相当傲慢的观点,似乎也被品牌们当真了,传播言语中总是出现了教消费者做人的举止。

消费者只是需要新的信息,不是需要被品牌教育。即使市场陌生的新产品,也只能说让大家逐渐了解和接受——不被接受,可能是产品不行、时机不对,形象太差。何谈教育消费者来接受?

品牌一旦拥有这种教父心态,十有八九都迟早要翻车的。

当咖啡自称是牛马咖啡,招聘变成了牛马求聘,这些品牌似乎都忘记了——消费者是应该被尊重的。

营销的本质是共情和吸引,而不是教育和审判消费者的品味与能力。

桃李面包的广告,它冒犯的是消费者本身,贬低他们的品味和人生经历,与温暖饱实美味的食品调性完全相悖。

营销圈最甩锅的一句话,叫“黑红也是红”。

只要引发热度,宁愿做点错事。这种投机心态,让很多品牌在话题决策中迷失。

都说广告有很多禁忌,实际上冒犯营销也是一样,要先确定产品承载什么样的社会价值,再做营销。02

品牌可不可以标新立异,以叛逆个性甚至讽刺的态度说话呢?

当然可以。

但需要遵循几个规则:

一、明确品牌的人设与定位

那些本身就以“叛逆、犀利、幽默、反主流”为核心品牌DNA的品牌才适合尝试冒犯式营销, 对于桃李这种国民快消品,亲民路线才是最好的选择。

二、界定冒犯的尺度与对象

可以冒犯权威、冒犯陈规、冒犯现象,但绝不能冒犯具体的人。一些时尚品牌可以宣传不追求虚荣的LOGO与包装,但冒犯“买不起的穷人”就是灾难。

三、幽默而非嘲讽,提议而非评判

高级的冒犯是让人会心一笑的自嘲或犀利的洞察,而不是充满恶意的贬低和人身攻击。它应该让目标用户觉得“懂了这个梗”,而不是“赤裸裸的歧视”。

比如桃李可以建议大家与五仁月饼交个朋友,而不是评判消费者太年轻不懂欣赏 。

四、与品牌DNA深度绑定

冒犯的创意必须是品牌核心价值观的延伸和强化,而不是为了博眼球而进行的突兀表演,否则会显现出追求流量的浅薄与心机,引来口诛笔伐。

国内做得很好的价值观品牌,珀莱雅经常围绕校园霸凌做广告,即使语气坚决,也不会被消费者认为过分。

五、让用户与价值观共振

成功的冒犯营销会让它的目标受众感到自己“更理智 ”、“更清醒”,“更有原则”,从而产生强烈的身份认同和归属感:这个品牌的价值观我必须要支持,通过购买它进行实际支持。

03

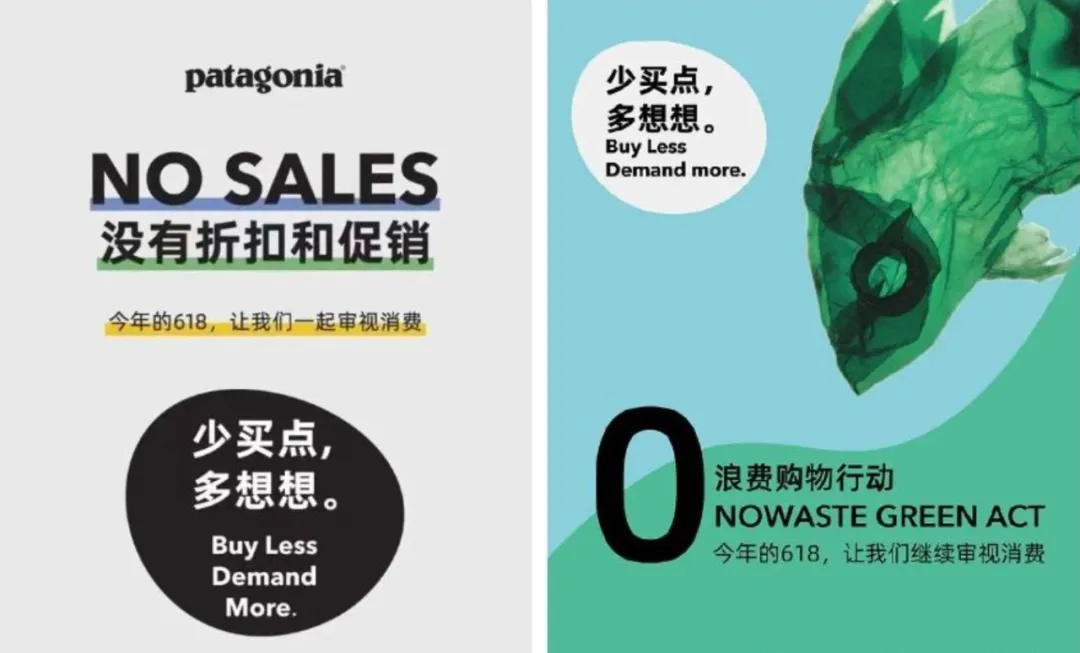

最著名的冒犯营销案例,当属国际品牌Patagonia,它在美国的黑五打折季,劝消费者理性消费,广告语“别买这件夹克”广告引发社会反思,引发了消费者对品牌的好感,拉动销量增长30%。

进入中国市场后,同样在京东618保持了一贯的品牌价值观,请消费者“少买点,多想想。”

冒犯营销是一个创意技巧,它得益于那些能够轻巧地走钢丝的创意者,背后有对品牌的精准理解和深邃洞察,以及对消费者恰到好处的人文关怀,所以才能触发正向的结果。

缺乏人文深度的认知,做冒犯营销,无非只是给网络添加一两个段子罢了。