前言

在信息爆炸的时代,消费者对 “单向灌输” 的广告早已免疫。真正能打动用户的营销,本质上是一场平等的 “对话”—— 品牌不再是高高在上的宣讲者,而是能听懂用户心声、甚至主动 “接梗” 的沟通者。

一、用直白符号打破沟通壁垒,有话直说!

面对大众讳莫如深的敏感话题(健康、死亡、隐私等),迂回的 “话术包装” 反而会稀释表达力度。此时,用直白的符号、尖锐的语言撕开传统观念的外壳,才能让用户在 “被冒犯” 的边缘先 “被触动”,让禁忌话题从 “不敢谈” 变成 “不得不谈”。

就拿最近的两则案例举例说明。首先是香港男性远程医疗平台 Noah 用维多利亚港的巨型 “球型” 气球制造视觉错位,搭配 “有蛋就要知” 的直白文案,将男性生殖健康这一私密话题直接抛到公众视野中;其次,安达人寿则把 “遗嘱”“死亡” 这类禁忌话题搬上街头,“事在人遗”“欲知「后事」如何” 等标语,用谐音梗和生活化语言消解了死亡的沉重感。

两者的共同优点在于:用 “符号化表达” 降低了敏感话题的沟通成本。Noah 用大众能快速联想的意象替代专业术语,让 “健康检查” 的提醒从 “说教” 变成 “会心一笑”;安达人寿则用街头广告的 “日常感”,直击用户 “逃避但必要” 的心理。但这类 “直白式对话” 也存在争议:部分受众可能因 “过度冒犯” 产生抵触。Noah 的气球广告虽打破沉默,却被网友调侃 “看完更想沉默”;安达人寿的文案虽犀利,却可能让传统观念较强的用户觉得 “不吉利”。这也表明了“直白” 不等于 “无边界”,需在 “打破禁忌” 和 “尊重感受” 之间找到平衡,避免为了话题度牺牲沟通的温度。

二、从 “品牌说” 到 与“用户聊”,激发共鸣!

用户的真实对话往往藏在 “意料之外”,可能是一个包装图案、一次社区偶遇,甚至是一句无心的吐槽。品牌的高明之处,在于从 “主导对话” 变为 “倾听信号”,借势用户的自发热情引导互动,让 “品牌话题” 自然生长为 “用户的日常谈资”。

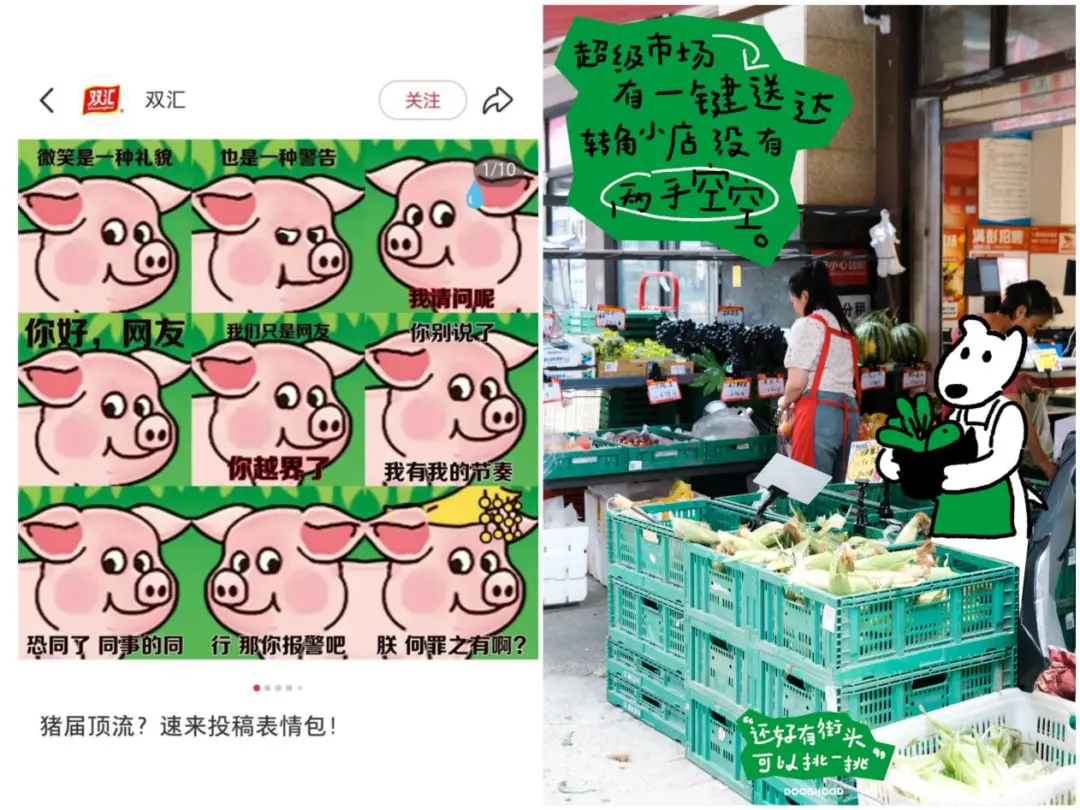

在不久前,双汇火腿肠包装上的 “粉红小猪” 因魔性表情意外成表情包顶流,网友自发二创赋予其 “阴阳怪气”“生无可恋” 等情绪,品牌顺势认领并提供素材,让一场意外走红演变为全网玩梗;野狗商店在成都社区开 “蔬报亭”,通过 “消费集贴纸换补给包”“漂流换书” 等微小互动,让居民在买菜、换书的日常中,自然聊起 “社区里的新变化”。

两者的核心优势在于:放弃 “品牌主导” 的傲慢,接住用户抛来的 “对话球”。但这类 “自发式对话” 也有局限:双汇的走红依赖 “偶然性”,若后续没有持续内容承接,流量可能昙花一现;野狗商店的社区互动虽真实,却受限于地域范围,难以形成大规模传播。可以看出借势意外共鸣时,需提前做好 “流量沉淀” 的准备。

三、让 “说” 变成 “一起做”,打破信息差!

对话的终极目的不是 “让用户记住一句话”,而是 “让用户在行动中感知价值”。当品牌将 “对话内容” 嵌入用户的生活场景,用 “行动绑定” 替代 “语言说服”,才能让沟通从 “嘴上说说” 变成 “生活一部分”,实现从 “认知” 到 “认同” 的跨越。

前些日子,麦当劳在全国餐厅设 “爱心箱”,每售一份开心乐园餐捐 0.5 元支持异地就医患儿家庭,还邀请王楚钦担任志愿者,让消费者在 “点餐” 这一日常场景中自然参与公益;肯德基则与台铃联名推出 “红白配色电动车”,用 “买炸鸡抽电动车”“魔性报警音” 等互动,让 “吃炸鸡” 和 “骑电动车” 两个场景产生关联,用户在 “抽奖”“玩梗” 中记住品牌联动。两者的共通点在于将 “对话” 转化为可感知的 “场景行动”。

但这类 “行动式对话” 需警惕 “形式大于内容”,场景化互动的核心是 “价值闭环”。麦当劳的公益若缺乏透明的资金使用反馈,可能被质疑 “借公益营销”;肯德基的联名电动车虽吸睛,但 “抽奖送车” 的活动结束后,若没有持续的场景联动(如骑行周边、线下体验),用户的记忆可能随活动落幕而淡化。

结语:好的营销,是让用户觉得 “你懂我,还陪我”。当品牌放下 “教育用户” 的执念,学会用直白符号打破壁垒、借意外共鸣激活参与、以场景互动深化粘性,才能让 “对话” 穿透信息噪音,成为用户心中 “懂自己、陪自己” 的存在。毕竟,没人会记住你说了多少话,但会记住你和他们一起经历了什么。