前言

近日特朗普单方面宣称可口可乐将在美国产品中使用甘蔗糖替代高果糖玉米糖浆,于是特朗普与可口可乐之间围绕“配方更改”的话题,即刻成为了舆论。这一事件似乎暗藏多层动机。不过,这个事件也蕴含着品牌营销的契机。

一、“特朗普效应”促成了话题制造与品牌曝光

无论是自发引发的还是人为促成的,热点营销都是每个品牌都希望抓住的机会。

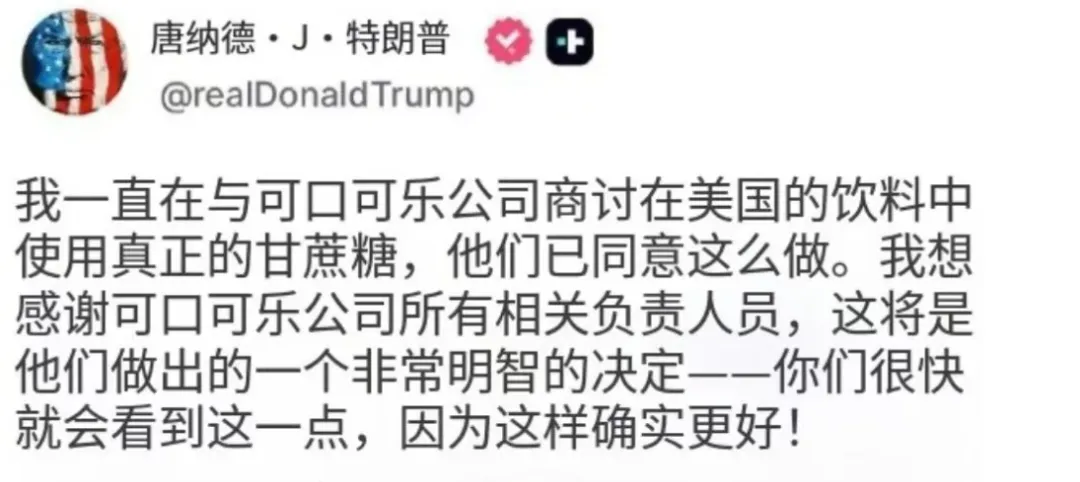

特朗普作为极具争议性与话题性的政治人物,其一举一动都能引发媒体与公众的高度关注。此次他在社交媒体平台单方面宣称可口可乐改用蔗糖生产可乐,这使得原本就掌握着“健康”消费观念的国内受众产生了极大好奇心与讨论热情。特别是对于可口可乐而言,这无疑是一场不请自来却又价值千金的品牌曝光机遇。

从传播角度看,特朗普的发声只是相当于一根稻草。社交媒体上相关话题众多网友参与讨论,无论是支持换用蔗糖的,还是对可口可乐此举持怀疑态度的,都在无形之中为可口可乐品牌进行了免费的传播。

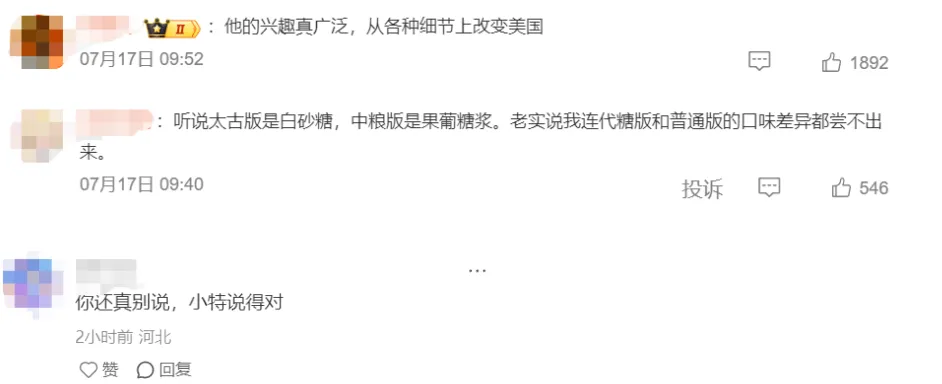

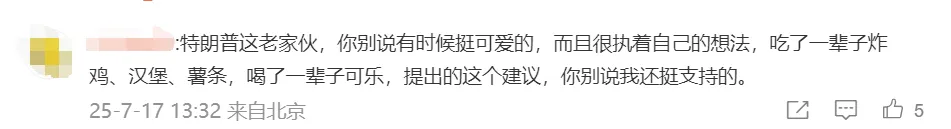

社交媒体上有的用户以轻松、戏谑的口吻表达观点,对特朗普“改配方”行为作为一个“娱乐符号”在消费。

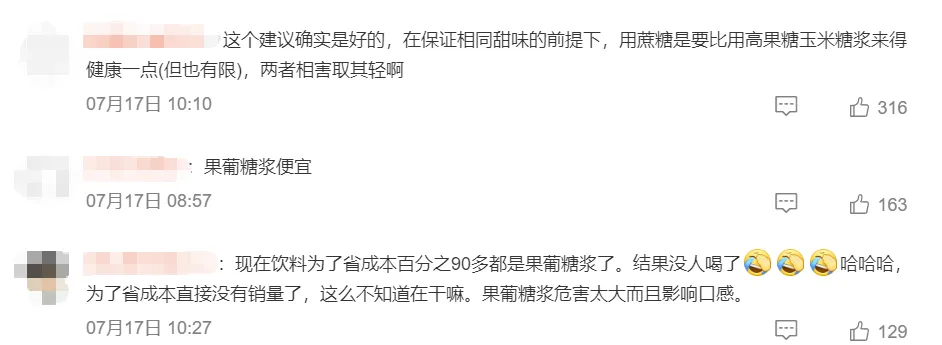

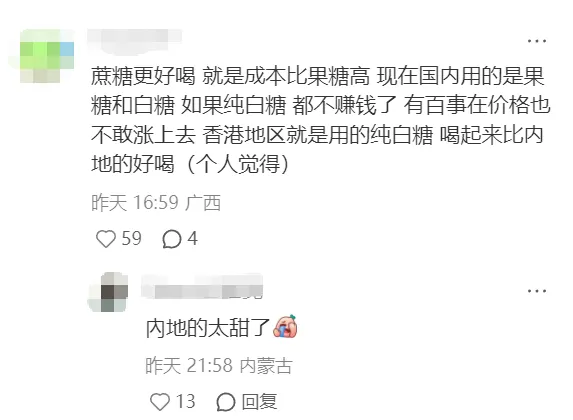

也有的评论属于“民间认知体系”。对饮料配方和消费体验进行讨论,还提及地区性口味偏好,显示出中国消费者对“饮料甜度”与“原料来源”的关注度较高。

可口可乐作为全球饮料行业的巨头,品牌可以巧妙地利用这一热点话题,进一步强化与消费者的互动。例如,通过社交媒体发起关于 “你更喜欢蔗糖版还是玉米糖浆版可口可乐” 的投票活动,引导消费者参与讨论,不仅能增加品牌的社交活跃度,还能深入了解消费者的口味偏好,为未来产品策略调整提供有力依据。

二、谈谈“果糖”与“蔗糖”的“健康”消费潜力?

长期以来,高果糖玉米糖浆的健康影响备受争议,一些消费者和健康专家认为其与肥胖、糖尿病等健康问题相关。特朗普推动蔗糖回归可口可乐配方,在一定程度上再次呼应了当下消费者对健康饮食的追求。假如国内的可口可乐也顺应这一趋势,将配方中的甜味剂换回蔗糖,无疑会给可口可乐的品牌形象带来积极的改变。不过猜想照进现实的道路咱们无法预料。

不讨论成本问题,假如可口可乐回归到 19 世纪初创时期使用蔗糖的传统配方,也能唤起消费者对品牌历史与传统的情感共鸣。对于那些有着怀旧情怀的消费者而言,蔗糖版可口可乐仿佛承载着过去的美好时光,能够引发他们对品牌的更深层次的情感认同。此外,从国内消费者感知与话题营销角度看,“蔗糖”常被赋予“天然”“传统”“非工业化”的正面印象,而“高果糖玉米糖浆”则常被讽刺为“廉价”“工业产物”,尤其在中国健康观念提升背景下,这种认知鸿沟极具营销潜力。

三、从“政治插手”中挖掘话题营销潜力

在品牌营销角度,这种相对开放的“政治人物引领的消费争论”具备极高的自传播价值。首先,它具备强烈的话题性与争议性,能立刻激发公众和媒体聚焦,形成巨量曝光——无论这一配方是否真正落地,品牌本身都被卷入热议中。其次,这种事件可以催化品牌制定“内容引导策略”:比如金融机构、快消品牌参与讨论,通过发布科学科普、用户民调、或者短视频,主动设定舆论议程,令品牌形象兼具“真实”“有态度”。当品牌顺应社会议题(如政治或健康趋势),并采取高同理心参与时,好感与信任度会明显提升 。

再进一步,这类由政治插手引发的热点,还可成为品牌跨界共创或公众参与型营销的起点。品牌能够借此推出线下活动(如“选你的饮料甜味”快闪),或线上互动(如“配方讨论直播”),让消费者在事件中“有言可发、有选可投”。这种“参与式+共创式”策略,既能增强消费者的情感连接,也是社交平台爆发UGC的催化剂。特别在中国市场,这类活动具有打破常规推广节奏、快速建立品牌与年轻人对话的潜力。同时需注意,品牌若选择介入政治话题,需确保言之有据、姿态统一、避免失焦,才能将“政治话题红利”转化为长期可持续的品牌资产 。

小结:这场事件虽起源于政治人物的个人发声,但其在消费健康、情感认同及社交传播等方面具备营销价值。关键在于,品牌营销中能否从热点中提炼出“参与型传播”、重构消费者认知,以及建立与用户共同对话的机制,从而将噪声转化为可管理、长期可持续的品牌资产。