突然间,有一个朋友问我:“为什么我在机场看到的都是你们这个行业的广告,你们行业这么赚钱吗?”

我被问得一时语塞。

其实,品牌战略咨询是一个小行业,肉眼可见的小行业,并没有这么赚钱。

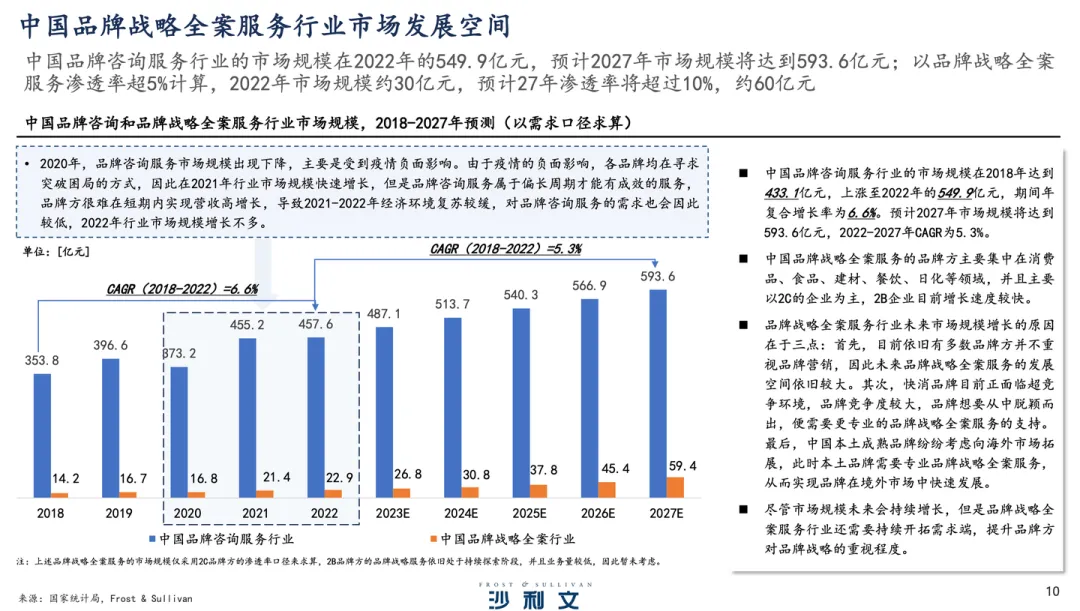

沙利文对2022年品牌战略全案行业做过一个匡算,全行业整体市场规模也就30亿,还是一个小市场,虽然做为中国生产服务业的七大板块之一,具备未来高成长性,但目前的市场总盘子实际上还很小。

行业中拿到了欧睿认证客户数量第一的公司,一年也就60多个客户,按照该友商自己发布的客户续约率80%计算,一年续约48个客户。

但新一年这家公司的客户总量也就60多个,并且还逐年减少。

也就是说该友商一年新签的客户也就十几个。

而该友商在各大机场投放的广告至少是3000万以上(友商自己公开数据)。

15个新客户/3000万人民币广告 = 200万/一家新获客成本

一个新客户的获客成本高达惊人的200万元。

是不是令人嘬舌!

如果仅以Call In电话来做一个分析,这家友商的签约率假设是1%,即100个Call In签一个客户,15家客户 X 100 = 1500 Call In/一年。

1500 Call In/ 3000万人民币 = 2万/一个新Call In。

是不是还是令人嘬舌!

连一个Call In电话的成本都要高达2万,这样的获客成本是不是太贵了?

是的,肯定是!

这个高成本游戏要持续地循环下去,有几个先决条件是:BD的势能要足够高、签约的金额要足够高,第一笔收款也要尽量高,这以上三点都取决于一个核心点即“光环效应”,或者叫“晕轮效应”,客户带着极度仰视及崇拜的心情找过来才行,如果这个核心点不成立的话,这个循环就破了,这个游戏就会玩不下去。

这个核心点会破吗?答案是肯定的。

昨天还看到前首富王健林被法院执行,强大如前首富都无法始终维持光环效应,更何况一家咨询公司呢?特别是在经济下行的通缩期间。

那这个营销方式为什么这么多人学习呢?

因为我们某友商的行为艺术的示范效应,品牌战略咨询公司的机场广告已经卷入了很多公司,不管是老的、新的、大的、小的。

这些广告在经济下行期间的机场显得非常奇葩,仿佛品牌战略咨询成了中国经济下行期间少数几个还能赚大钱的行业,但事实不仅不是如此,而是这两年通缩,品牌战略咨询行业的客户数量已经几乎腰斩,是整个行业的寒冬期。我们最近在面试的时候发现,有些小的友商公司已经直接没有客户了,有的友商公司这两月也内部打了7折薪资。

照理说,机场广告应该是中国GDP的一个晴雨表,也就是说机场中你应该看到的是能够代表中国经济业务板块的高增长公司,如互联网、科技公司、新质生产力、奢侈品、化妆品等等。

这个扎堆的情况,在我看来,只能说明两个问题:一是品牌战略咨询行业获客渠道的匮乏;二是大多数品牌战略咨询公司自己的战略都没有搞清楚。

品牌战略咨询行业获客渠道的匮乏是显而易见的,行业中有两大获客方式,一是机场广告,而是绑定分众传媒获客,光一个分众传媒,盯的品牌战略咨询公司就有7~8家之多。

品牌战略咨询行业的友商自身缺乏战略也是显而易见的。

竞争的第一逻辑是,不能陷入竞争对手的竞争节奏之中,这样你就进入了竞争对手的优势地带与竞争对手竞争,用你的弱项打了竞争对手的强项,而真正的商战,是要将竞争对手引入到自身的优势地带与自己竞争,要发展出独一无二的竞争模式。

显然,很多做战略咨询的并没有找到自己独一无二的竞争模式。

如果他们是真正的战略定位从业者,他们就应该找到一个自己优势,在这个点上超过竞争对手10倍。

如果不能找到,那么必然的结果是,大家在机场中看到广告的多数公司过几年可能就不会再看到了。