在罗永浩炮轰西贝的这场罗生门里,我们看到一个自带话题终结者光环的罗永浩,和一个以明厨亮灶闻名的国民餐饮巨头,关于西贝“是否有预制菜”的网络舆论大战。

双方的每一次回应,都牵动着无数吃瓜群众的神经。

但在这场风暴中,西贝真的走对了吗?如果你是西贝的公关总监,将如何绝地反击,才能把这次危机变成一次品牌机遇?

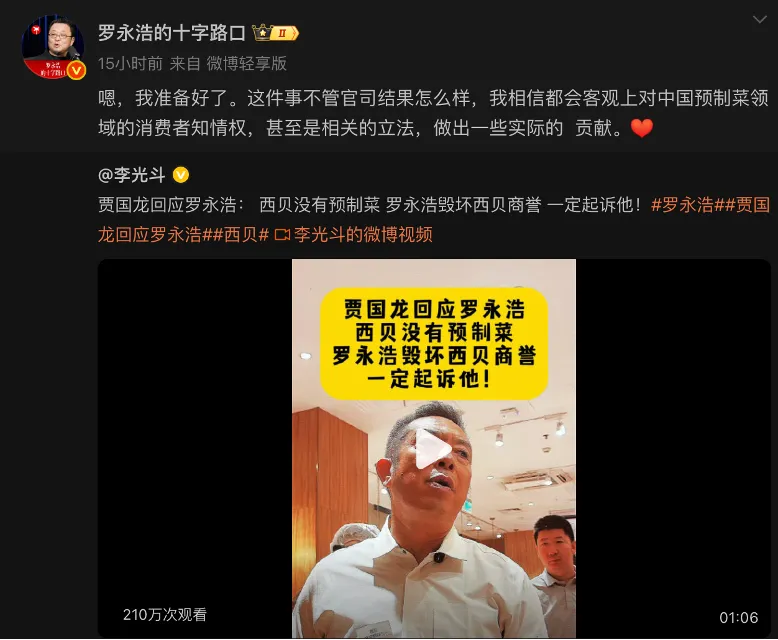

事件的开端是罗永浩在社交媒体上的一段吐槽,直指西贝的菜品难吃还贵,且大量使用预制菜。作为消费者,罗永浩的感受并非空穴来风,它代表了消费者对连锁餐饮品质下降的担忧。

然而,西贝创始人的回应,却让事件走向了意想不到的方向。他选择了一种最强硬的方式:100%否认,并威胁要起诉罗永浩。

这种“零容忍”的回应,看似维护了品牌尊严,实则陷入了一个巨大的舆论陷阱。

在缺乏第三方权威背书的情况下,任何“我说的就是对的”式强硬表态,都很难让大众信服。西贝的愤怒,让原本的消费者体验问题升级为品牌诚信问题,激化了矛盾,把自己推到了消费者的对立面。

我们看到,威胁起诉的言论非但没有平息事态,反而让罗永浩的粉丝和广大吃瓜群众,对“西贝到底有没有预制菜”产生了更大的好奇。

在深入探讨公关策略之前,我们必须先厘清一个核心问题:预制菜到底是什么?

对普通消费者而言,预制菜往往意味着不新鲜、廉价、工业化、不健康,是那种在家里用料理包加热的感觉。罗永浩的吐槽,正是基于这种直观的感受。

但对于餐饮行业来说,预制菜的定义要复杂得多。它是一个宽泛的概念,包含了从简单的净菜(洗好切好的菜)到半成品(初加工的肉类)再到全成品(加热即食的料理包)等多种形式。

大多数知名的连锁餐饮品牌,为了保证菜品口味的标准化和出餐效率,都会在不同程度上使用中央厨房提供的初加工产品,这在行业内是普遍且必要的。

这场舆论风暴的根本矛盾,在于消费者认知与行业定义之间的巨大鸿沟。西贝创始人说的“100%没有预制菜”,可能指的是门店没有使用全成品料理包,但这种定义在消费者听来,却是“完全没有经过任何预加工”的意思。

这种认知上的偏差,才是信任危机的根源。西贝的回应在定义上或许正确,但在用户沟通上却彻底失败了。

如果我是西贝的公关总监,第一反应绝不是强硬否认或威胁起诉,而是思考:如何把这个被动防御点,变成一个主动进攻点?

可以分为以下四步,环环相扣,旨在将品牌信任危机彻底扭转为一次难得的品牌机遇。

第一步:停止争论,回归用户视角

立即调整公关策略,撤回对罗永浩的起诉威胁。通过官方渠道发布一封真诚的公开信,承认罗永浩的吐槽是宝贵的批评,并表示西贝将虚心听取每一位消费者的声音。

这第一步的姿态转变至关重要,它能迅速化解对抗情绪,将舆论焦点从骂战转向解决问题。

第二步:直面厨房,用透明消除质疑

既然“明厨亮灶”是西贝的招牌,就应将这个优势发挥到极致。立即邀请第三方权威机构、主流媒体记者、罗永浩粉丝代表以及普通消费者,全程直播参观西贝的中央厨房和门店后厨。

让镜头记录下从原材料入库到切配、烹饪的每一个环节,用事实说话。

第三步:引入权威,发起“寻找西贝预制菜”挑战

公关策略的最高级,是让专业的人来说专业的话。邀请餐饮行业协会代表、食品安全专家、知名美食家和权威媒体,共同组成“西贝厨房品质监督团”。让他们对西贝的供应链和烹饪流程进行全面考察和监督,并将他们的专业意见和背书公开发布。

同时,西贝可以向全社会发起“寻找西贝预制菜”的挑战活动,向消费者承诺:如果谁能在西贝门店发现任何违反承诺的预制菜,给予重磅奖励。

这个活动将成为一个强大的舆论引爆点,把所有的质疑都转化为品牌自信的展示,让大众成为品牌监督员,从而形成正向的口碑循环。

第四步:重新定义新鲜和标准化。

以此次公关活动为契机,西贝可以重新定义新鲜和标准化的内涵。强调其在保留“锅气”和“新鲜”上的技术和努力,把西贝打造成为现炒现做的全新品牌标签,从而与市场上真正的预制菜品牌形成差异化竞争,将本次危机彻底转化为品牌价值的一次巨大跃升。

比如可以升级门店的“明厨亮灶”区域,不仅是让消费者看到,更是让他们参与。安装高清摄像头,将后厨的实时画面投放到餐厅的大屏幕上,让每位食客都能看到自己的菜肴,是如何从配菜台走向炒锅再到餐桌。

结语:最高级的公关,是把危机变成机遇

面对今天去中心化的传播环境,品牌公关的最高境界不是“零失误”,而是懂得如何将每一次质疑都转化为跟消费者建立更深信任的机会。

只有敢于直面质疑,用透明、真诚和专业来回应,才能让信任成为品牌最坚不可摧的壁垒。