最近,西贝事件引发广泛关注,今天来聊聊西贝公关事件。

一、事件核心脉络

1. 舆论引爆(9月10日)

罗永浩在微博公开吐槽西贝“几乎全是预制菜,价格昂贵,体验差”,并呼吁国家立法强制餐饮企业明示预制菜使用情况。该言论迅速引发公众对预制菜透明度的讨论,相关话题登上热搜。

2. 西贝强硬回应(9月11日)

西贝创始人贾国龙否认使用预制菜,宣布将起诉罗永浩“损害商誉”,并强调“预加工≠预制菜”,依据是2024年六部门《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》。

3. 罗永浩反击与悬赏(9月11日-12日)

罗永浩回应“欢迎起诉”,并悬赏10万元征集西贝使用预制菜的证据。西贝则公布13道争议菜品的42页制作流程,开放全国门店后厨参观,试图以透明化自证清白。

4. 华与华插曲(9月13日)

华与华董事长华杉(西贝品牌战略顾问)在直播中称“若能证明西贝没用冷冻原料和添加剂,愿悬赏20万元”,并批评罗永浩“将预制菜与垃圾挂钩”。罗永浩回怼华杉“想把西贝搞死”。

5. 停战与升级(9月13日-14日)

罗永浩宣布“停战”,期待预制菜国标出台。但贾国龙在行业群内称罗永浩为“网络黑社会”,引发罗永浩深夜喊话对峙,要求直播对质。

6. 西贝致歉与调整(9月15日)

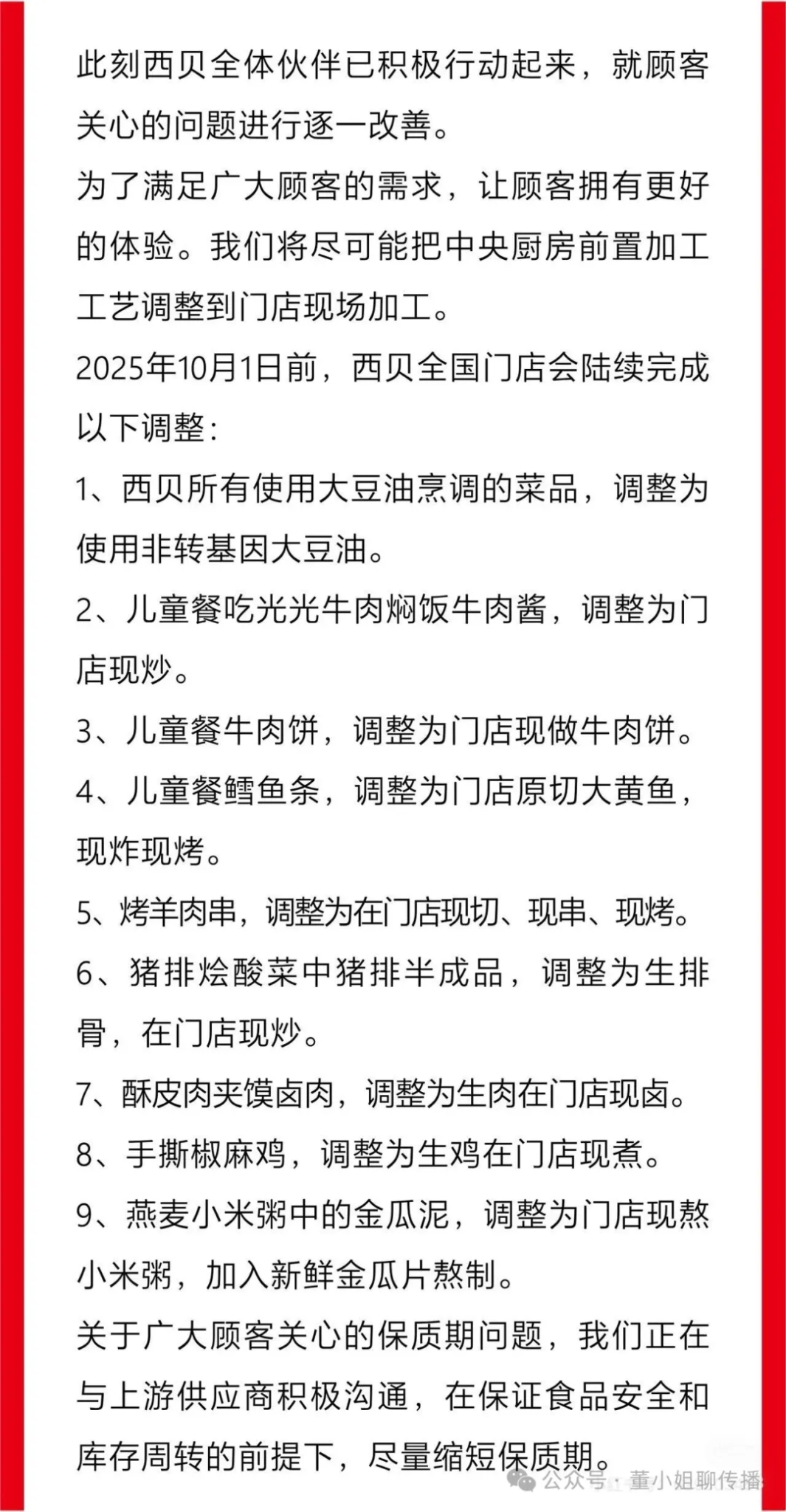

西贝发布致歉信,承诺将中央厨房前置加工工艺调整至门店现场加工,10月1日前完成9项菜品调整(如儿童餐牛肉饼现做、烤羊肉串现切现烤)。罗永浩放弃起诉贾国龙,但称会继续监督调整。

二、争议焦点分析

1. 预制菜定义分歧

• 行业视角:预制菜是工业化预加工的成品或半成品,旨在提高效率、保障食品安全。西贝强调其中央厨房模式属于“预加工”而非“预制菜”。

• 消费者视角:预制菜常被等同于“复热菜”,与现做菜品在口感、新鲜度上存在差异。罗永浩的吐槽反映了公众对“工业化餐饮”的抵触情绪。

2. 知情权争议

• 罗永浩主张餐厅应明确标注预制菜使用情况,避免“欺骗消费者”。

• 西贝认为,若菜品非预制菜则无需标注,但支持推广预制菜明示制度以保障行业透明度。

3. 定价合理性争议

• 消费者质疑预制菜成本低但定价高,而西贝强调其食材成本、工艺标准及品牌价值支撑定价逻辑。

三、事件影响评估

1. 对西贝的影响

• 品牌声誉受损:贾国龙强硬回应、华与华插曲及“网络黑社会”言论加剧公众对西贝“傲慢”的印象。

• 经营数据下滑:9月10日-12日,西贝全国门店日营业额骤降200万-300万元,客流量断崖式减少。

• 整改成本增加:西贝承诺调整9项菜品工艺,涉及供应链、后厨流程等环节的改造。

2. 对行业的影响

• 推动透明化进程:多家餐饮企业开始主动标注菜品加工方式,老乡鸡等品牌此前已实施菜品公示。

• 加速国标出台:国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已过审,即将公开征求意见。

3. 对消费者的影响

• 强化监督意识:事件提升了公众对餐饮透明化的关注,倒逼企业优化供应链与沟通策略。

• 改变消费选择:部分消费者表示将优先选择标注“现做”的餐厅,或减少对高价预制菜的消费。

四、事件中的关键问题

1. 企业应对策略失误

• 情绪化回应:贾国龙使用“网络黑社会”等表述,将企业行为与个人恩怨捆绑,导致公众同情心倒向罗永浩。

• 被动应对节奏:西贝始终处于罗永浩连续爆料、直播举证、悬赏征集证据的被动状态,被迫公开后厨流程、上线“罗永浩菜单”,反而暴露更多运营细节。

2. 消费者关切错位

• 西贝反复强调“工艺”“新鲜”,但消费者真正关切的是“知情权”和“定价合理性”。公众认为西贝“避重就轻”,反而加剧对“隐瞒使用预制菜”的质疑。

3. 预制菜标准模糊

• 国家标准尚未出台,西贝与罗永浩对预制菜的定义存在分歧(如腊肉炒蒜苔是否算预制菜),导致争议难以快速平息。

五、西贝的道歉信分析

西贝的道歉信体现了对消费者反馈的重视,但存在措辞争议和整改诚意不足的问题,整体效果因“虐”字表述和整改时效性受质疑而未达预期甚至起到反作用。

1、道歉信的内容分析

承认问题:西贝在道歉信中承认了生产工艺与顾客期望存在较大差异,没有满足广大顾客的需求与期待。这一表述体现了西贝对问题的正视和反思。

表达歉意:西贝对给顾客带来的困扰和担忧致以深深歉意,并对公众监督表示衷心感谢。这一表述有助于缓解公众的不满情绪。

公布整改措施:西贝公布了九项整改措施,包括将部分菜品从中央厨房前置加工工艺调整到门店现场加工,以及缩短食材保质期等。这些措施旨在提升菜品质量和顾客体验。

措辞争议:道歉信中“顾客虐我千百遍”的表述引发了争议。不少网友认为这一表述不恰当,有推卸责任之嫌。尽管西贝后续将“虐”字加了引号,但争议仍未完全平息。

2、道歉信的效果

1. 正面效果:

• 道歉信的发布体现了西贝对消费者反馈的重视,有助于缓解公众的不满情绪。 公布的整改措施具有一定的针对性,有助于提升菜品质量和顾客体验。

2. 负面效果:

• “顾客虐我千百遍”的表述引发了争议,损害了西贝的品牌形象。

• 部分网友认为西贝的整改措施诚意不足,例如儿童餐的调整被质疑为“承认使用了大量非现做食材”,且整改时间为10月1日前,被质疑为“剩下这半个多月要把存货卖完”。

• 罗永浩对道歉信的回怼进一步加剧了舆论争议,使得道歉信的效果大打折扣。

六、启示和建议

一、危机公关核心原则

1. 共情优先,解决情绪而非事实

消费者质疑预制菜时,本质是对“高价是否值得”“吃得是否安心”的担忧。需避免与消费者争论“预制菜定义”,转而承认体验落差,承诺整改。

2. 透明化行动,用数据化解质疑

开放后厨需细化规则:

• 适当开放参观:前提是自己先检查好运营流程,确保整个环节是没有问题的;

• 全程直播:对热门菜品制作过程线上直播,增加公信力;

• 权威背书:联合市场监管部门或行业协会突击检查,并公布结果。

3. 舆论导向

• 舆论引导:承认部分菜品存在改进空间,宣布推出“预制菜明示”试点,在菜单标注菜品制作方式(现做/中央厨房配送/复热等)。

二、具体处理步骤

1. 紧急响应:48小时内平息情绪

• 高层表态:创始人贾国龙通过视频或直播形式,直接向公众解释菜品制作流程,诚恳的说明哪些菜是现做哪些菜由中央厨房配送以提高效率”。

• 致歉信优化:删除“顾客虐我千百遍”等争议表述,改为“我们未能充分沟通菜品制作方式,导致大家产生误解,深表歉意”。

• 悬赏争议处理:若罗永浩悬赏10万元征集证据,可回应“欢迎监督,但更希望共同推动行业透明化”,避免陷入对峙。

2. 短期整改:7天内落实可见行动

• 菜单标注:在门店菜单、线上点餐平台清晰标注菜品类别,分为“现场现做”“中央厨房预处理+门店二次加工”“少量预制菜(如有)”三类,并详细说明预处理环节(如切配、腌制)与门店加工步骤(如炒制、炖煮)。这一点可以学习老乡鸡,明确标注了菜品类别。

• 后厨直播:每日固定时段直播后厨操作,重点展示争议菜品(如儿童餐、烤羊肉串)的制作过程。

• 客服培训:统一话术,明确回应“莜面汤隔夜味”等细节矛盾,公布菜品制作时间节点(如牛大骨炖煮时长、莜面汤保存方式)。

3. 中期沟通:15天内重建信任

• 消费者回访:主动联系近期差评顾客,尤其是反馈过预制菜相关问题的,倾听诉求并记录,针对性调整沟通策略。

• 第三方审查:邀请中国烹饪协会、食品行业权威检测机构等,对西贝菜品制作流程、食材来源进行全面审查,并公布结果。

• 媒体沟通会:举办线上线下发布会,由第三方机构代表现场公布审查结果,西贝同步在全平台直播。

4. 长期策略:重塑品牌形象

• 透明厨房子品牌:开设“西贝现做工坊”,主打全程可视化现场制作,与常规门店形成差异化,满足对“锅气”有需求的消费者。

• 行业标准推动:联合其他餐饮品牌,呼吁制定预制菜使用规范,并承诺自身率先执行,将西贝从“争议方”转变为“行业规范推动者”。

• 品牌故事传播:利用社交媒体、短视频平台,制作系列品牌故事视频,讲述西贝37年创业历程中对食材品质的坚守,传递“用心做好每一道菜”的品牌理念。

最后,强调一点,创始人的适当“保持沉默”也很重要,创始人和品牌/公关部的“发声”流程,内部要做一个科学合理的区隔,西贝这个事情,其实开始只是消费者在自媒体上的吐槽而已,如果那个时候首先发声的是西贝官方媒体的“小编”以礼貌诚恳而不失幽默的态度和老罗先沟通,公关部负责人私下礼貌的和老罗沟通,而不是一上来,是创始人率先跳出来闹着“起诉”,结果一定是不一样的。

好了,今天就和大家聊这么多了,欢迎大家一起探讨本次事件