近期的西贝PK罗永浩,在流量狂欢时,一大批包括我这样的“老登”们只有干瞪眼,流量完虐。只能发出“流量赢当下,价值观赢未来”的自我安慰。甚至连一向在幕后的华与华也被拉出来“示众”,道歉后舆情仍在。

事件已经过去,事件本身对错,让子弹飞一会儿,不急于下结论。但流量降维打击,单向屠杀现象,只有在马克沁机枪发明后曾经有过。

咨询界有人问:要是叶茂中还在,他会怎么应对?

这篇文章只能算一个“老登”无奈的反思。既然是“老登”,反思也不免满是“老登”味。

1

2010年之前,叶茂中是营销咨询界的大拿,之后就是华与华了。

叶茂中的时代,誉满天下,谤满天下。我与老叶相熟,没少表扬他。

一个人,成为某个时代的“老大”,一定要从时代角度分析。因为适应了那个时代。

自从1920年,美国KDKA成为世界上第一个取得营业执照的商业广告电台,营销就进入了传播时代。

营销的本质,就是通过媒介在消费者心目中建立认知,然后交易自然发生。影响营销的最大单一变量是媒介。按照麦克马汉在《理解媒介》上的说法,媒介是人的延伸。

叶茂中甚至把舒尔茨的《整合营销传播》总结为:营销=传播。

既然营销就是传播,那么,谁能掌握时代最重要媒介的传播技能,谁就是那个时代的咨询大拿。这个媒介可以是电台,电视,也可以是互联网。

本土营销最早的大拿是叶茂中。广告时代的品牌逻辑,就是:投放影响力最大的媒体+传播超级口号(Slogan)。

品牌理论的差别,无论是定位论、冲突论、USP理论,都是创造超级口号(Slogan)的理论。

叶茂中与当时4A公司的差别是:4A公司的传播只能达到“从100到100+N”的效果,属锦上添花。而叶茂中的传播却能达到“从0到100”的效果,属雪中送炭。

对叶茂中的赞誉和非议,都来自于此。因为能够达到“从0到100”,符合本土企业的期待。同时,因为广告作品的表达方式达不到某些人的期待,非议众多。叶的作品,经常入选“十大最佳广告”,也能入选“十大最差广告”。

2

大约2010年之后,华与华就接了叶茂中的班,成为营销咨询界的大拿,服务企业甚至超过了叶茂中的极盛时期。

华与华崛起的时代,正是互联网崛起的早期。大众媒体已经式微,但互联网传播主战场还没有形成。

非常有意思的是,叶茂中2018年创作的最后3个作品,知乎,易车,马蜂窝,都是互联网模式的企业。这些从事互联网业务的企业,为什么请叶茂中在传统媒体上做广告呢?值得深思。当然,叶茂中的三个广告,除了在大众媒体的传播量外,在互联网上的传播量也不小。这可能是只有叶茂中才有的能量。

我的思考是:大众媒体已经式微,但互联网传播主战场还没有形成,才会形成互联网业务的公司请叶茂中做传播。

这个空档被华与华看到了。无论华与华怎么包装他的商业思想和业务范围,没有传播破局,其它商业逻辑不成立。华与华的传播逻辑与叶茂中相似,但有三点差别。

差别一:传播主战场不同。叶茂中的传播主战场是大众媒体,华与华的传播主战场是终端(包装),终端为媒。

因为华与华高额的服务费,筛选出来的行业头部企业,他们的终端覆盖率非常高。在大众媒体式微,互联网主战场没有成形时,对于头部企业,这是一个确定性的传播战场。

差别二:传播表现形式不同。叶茂中是传统品牌的超级口号(Slogan),华与华是超级符号(Logo)。华与华更是创造性地把Slogan做成了Logo。当然,华与华对用户在终端最后一米的消费行为的研究非常厉害。

差别三:叶茂中的传播能够“从0到100”,华与华只能做到“从100到100+N”。雪中送炭与锦上添花的差别。

综上所述,华与华与叶茂中有相似的逻辑,不同的媒介(大众媒体与终端为媒)和不同的表现形式(超级口号与超级符号)。

我与华杉不认识。曾在某饭局上同桌,我打招呼,他礼貌回应,似乎不了解我。但不耽误我分析华与华,表扬华与华,今天再次审视华与华。

无论熟与不熟,分析,表扬行业大拿,其实是在分析行业大势。行业大势,顺之则昌,逆之则亡。

从华与华以往的表现看,华杉不惧一切非议。然而,这次却道歉了。那么,华与华遇到的对手是罗永浩,还是另有其它原因?

3

时代在变化。最大的变化是媒介的变化。这是一切变化之源。

叶茂中的成功,在于熟练掌握了央视的传播。大众媒体式微,老叶也没办法。

华与华在大众媒体式微与互联网传播战场成形的窗口期,发现了终端主战场,发明了超级符号的传播逻辑。这是战略和战术两方面的成功。

从华与华最近服务企业的效果看,从西贝PK罗永浩的结果看,一个旧时代的结束,一个新时代已开启。

没有成功的企业,只有时代的企业。这句话用在叶茂中和华与华身上都适用。

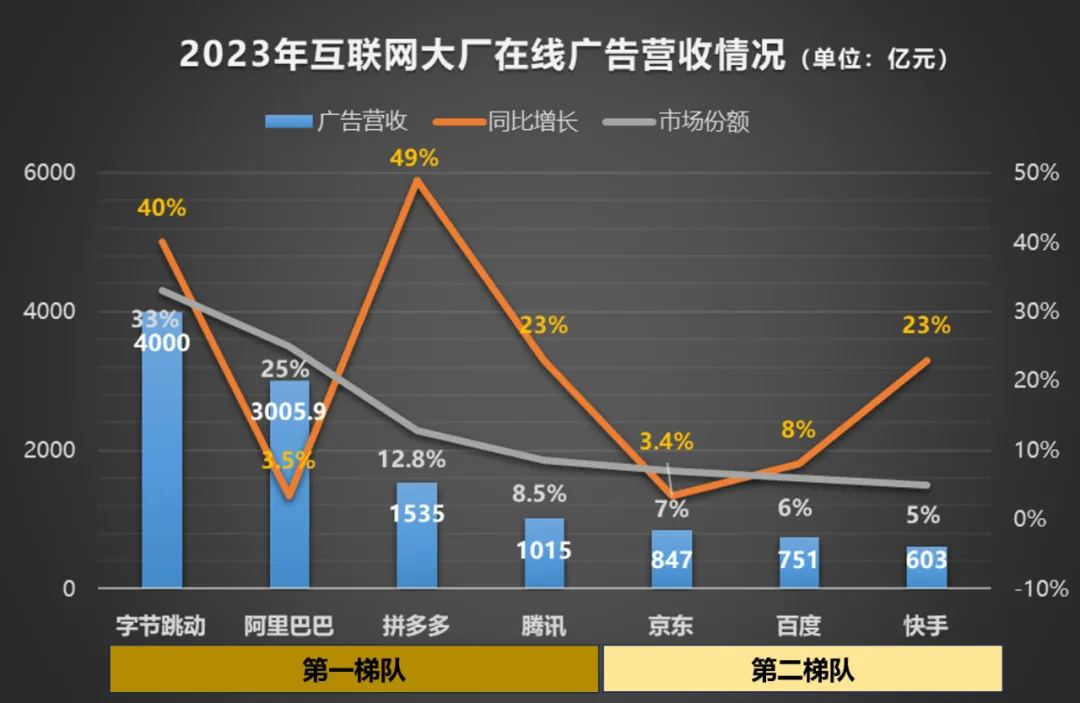

这个新时代是什么?当然是互联网的主战场已经形成。目前看,就是抖音类、短视频类。下面这张图应该能说明问题。

前面讲过,影响营销的最大单一变量是媒介。当时代的传播主媒介发生变化的时候。没有掌握新媒介传播技能的营销咨询公司,以及没有掌握新媒介传播技能的企业,都要受到考验。西贝PK罗永浩,那么多“老登”们的无力感说明了问题。

为什么无助?为什么委屈?因为公众的感觉与你不同,你所做的没有让公众感受到。

今天这个靶子是西贝,明天这个靶子可能就是你。

华与华的对手不是罗永浩,而是传播进入了真正的互联网时代。互联网时代传播对一切传统传播,都是降维打击。

反过来讲,掌握了新媒体传播的技能,你就是华与华之后的咨询大拿,你就是新崛起的行业新贵。

4

一个朋友说罗永浩“这孙子网感真好”。我们至少已经见识过他的破坏力了。

其实,目前的网红们,都是网感极好的人。我觉得网感这个词,极有分寸感。似表扬,也没实在表扬。

然而,我在与朋友聊天时,提了一个问题。在网上“见佛杀佛”的罗永浩,为什么做自己的企业不成功?带货这么多品牌,为什么没有带出一家知名新品牌?

过去总讲德鲁克的“营销就是让推销成为多余”。营销解决认知问题,推销解决变现(交易)问题。

拿这句话审视流量变现,道理是一样的。无论流量变现多少销量,没有解决认知问题,流量终归要归零。

叶茂中和华与华服务这么多企业,不是凭借媒体感和终端感,而是发现了一套方法论。有人批评华与华的“流水线式的创意”,好像是贬,其实是褒奖。

这么多网红,来来往往,就是只有网感,没有方法论。网红难长红。虽有流量,却似看耍猴表演。

没有方法论,成功就是偶然。

没有方法论,发现方法论的人就有可能接华与华的班。

方法论从哪里来?先归纳成功的案例,再用方法论演绎出更多样的方法。归纳,演绎,是两个最重要的逻辑。我们分析一下目前成功的案例。

第一类:华为、胖东来

无论是微信指数还是抖音指数,常年处于高位。这两家企业是典型的价值观传播,没有表演的痕迹,或者看不出传播表演的痕迹。

他们的传播逻辑,非常符合公关的特点。他们怎么做到这一点的,值得观察,总结。

第二类:雷军,鸿祎

老板当超级IP,他俩是典型。带动了整个企业的影响力。

我参加过小米的新品发布会,与传统企业的新品发布会相比,小米确实有调动粉丝传播的强大能力。

不过,对于老板的IP化模式,目前毁誉参半。至少不适合多数老板,很难上升到方法论层面。

第三类:劲酒,汾酒,金星精酿

这些是典型的UGC裂变模式。UGC裂变,偶然性还是必然性?能复制就是必然性,不能复制就是偶然性。

基于互联网传播主战场的新传播模式,目前没有公认的方法论,没有行业咨询大拿。我们看到了偶然性的力量,看到了破坏性的力量。只有看到方法论的力量,才算是为一个规划找到了最优解。

叶茂中之后,华与华接了咨询界的班。华与华之后,谁来接班?

2018年,叶茂中在大众媒体完成了最后一搏,很出彩;2025年,华与华给罗永浩的道歉,让很多人莫名其妙。

我相信阶段论,不是叶茂中技穷了,不是华与华被揭老底了,而是时代变了。每个人,都是时代的过客。