最近引发大量讨论和争议的蕉内广告,

就这?

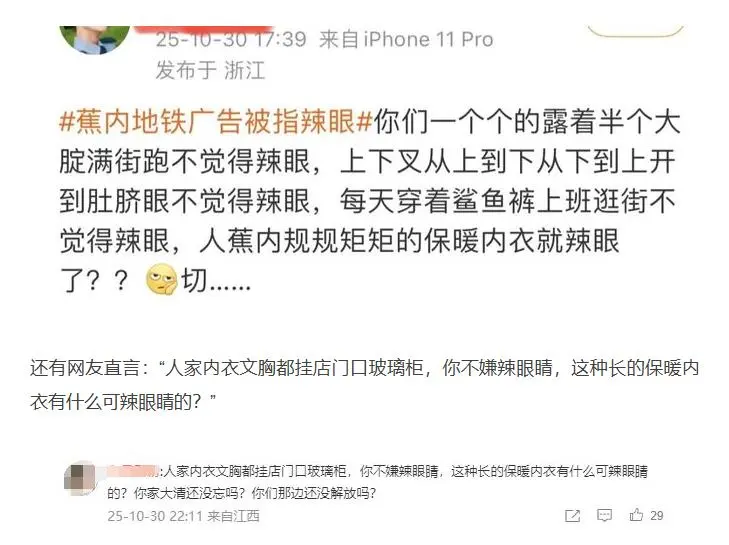

这段时间,蕉内在地铁站投放的保暖衣广告引发了大量热议,还被顶上了热搜,带着好奇点开那些“辣眼睛”“低俗”的评论文章,结果一看广告图——懵了,只能说:家人们,我不理解这有什么问题?

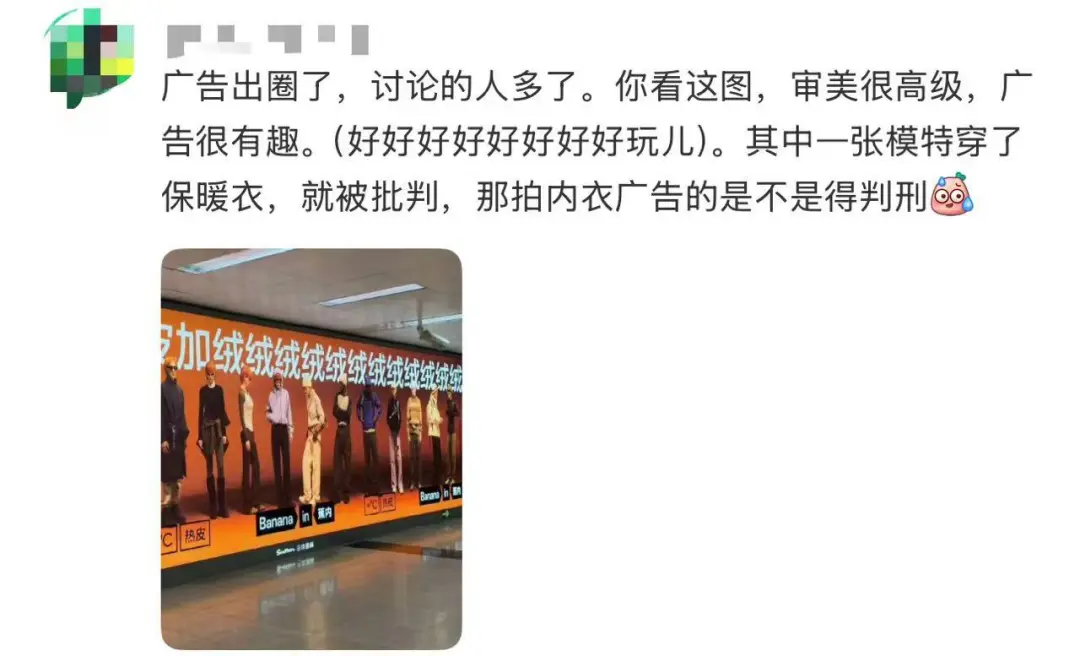

有一说一,这不就是蕉内一贯的蘑菇头模特,穿着保暖内衣,配上“暖暖暖暖”“绒绒绒绒”的文案吗?第一眼甚至觉得挺有意思:视觉冲击强、记忆点清晰,赶地铁时扫一眼就能记住品牌和产品。

审美本就是多元的。有人觉得高级,有人觉得普通,甚至有人觉得不好看,这都很正常,但何来低俗一说。是没有新闻了吗?这本身有什么值得拿出来讨论的必要么?

营销号定义的“不适”,

被评论区的网友拆穿了

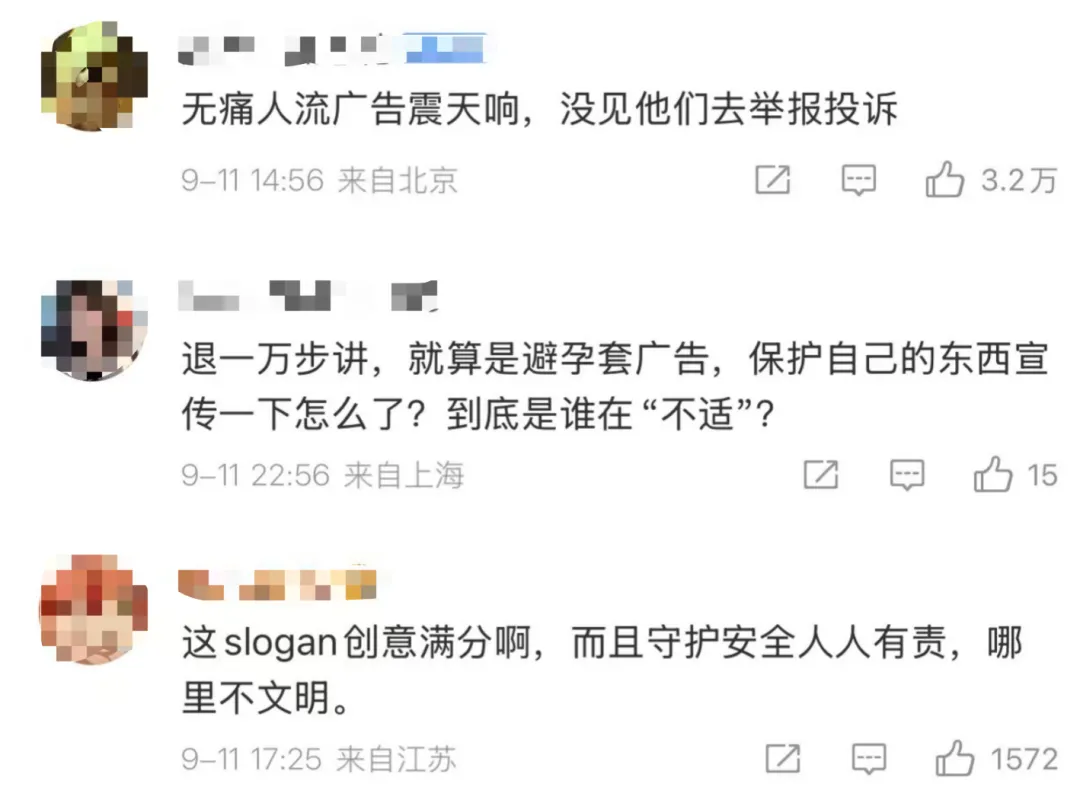

有意思的是,点开一些对广告口诛笔伐的营销号评论区,画风却完全相反:“不懂在骂什么?”“难道保暖内衣不能出现在广告里?”“蕉内不一直这样吗?”“穿个保暖衣也要被审判?”所以,到底是谁在觉得被冒犯?又是谁在代替我们“觉得不适”?

不懂在批评什么,

难道保暖内衣广告不能出现保暖内衣?

觉得广告很新颖,

早习惯了蘑菇头的蕉内模特:

同样类型广告,

为什么没人喊视线剥夺?

穿保暖衣被批判,

拍内衣广告得判刑吧:

为什么一个创意内衣广告,

会被营销号解读出这么多戏?

如果广告没问题,那问题出在哪儿?这件事越深究,我越觉得不对劲。为什么营销号和一众网友的看法会出现如此巨大的割裂?一个并不违规、风格一贯的广告,是如何被营销号抹黑升级成“公共空间视觉污染”的?

蕉内并非孤例。比如今年9月,杜蕾斯在全国各城市公交车上投放广告。其广告文案是用来双关交通安全与产品安全性,但同样被解读为“引人不适”,也是用一部分人的主观感受,去否定并不违规的广告创意,并试图将其定义为对公共空间的冒犯。

评论区的网友清一色的都在表达不理解,不懂这有什么问题:

类似的还有2018年世界杯期间的马蜂窝案例。他们投放的洗脑广告虽然被批“太吵太重复”,却成功让“旅游之前,先上马蜂窝”的品牌口号深入人心。争议本身成了传播的放大器,帮助马蜂窝在赛事期间获得了远超预期的关注度和下载量。

所以我认为问题不出在广告,而出在舆论似乎被刻意引导从而博得话题和关注度。

第一,是“被制造出来的羞耻感”。

蕉内广告里的模特全身包裹严实,穿的是功能性保暖衣,不是为了展示性感。而营销号反复使用的“肉色紧身”“像裸体”等描述,其实是在刻意引导一种本不存在的联想。我们经常看到商场中的内衣海报、健身平台的课程推广,视觉表达远比蕉内更直接、更外放。公众并没有觉得被冒犯,为什么到了保暖衣这里,就要被架上道德审判台?

第二,是“被扭曲的品牌符号”。

蘑菇头是蕉内长期使用的视觉锤,就像麦当劳的“M”、耐克的勾子一样,是品牌识别的组成部分。你可以不喜欢这个设计,这很正常,但被引导的舆论似乎有意将“我喜不喜欢”的主观感受,上升到“阴间”“惊悚”这类情绪化标签,试图把一个风格选择扭曲成一种公共空间的“污染”,这就是刻意抹黑了。今天你不喜欢蘑菇头,明天他不喜欢某句文案,如果每个人都把自己的审美偏好当成公共标准,那广告创意还剩下什么?样板式设计吗?

第三,是最关键也最真实的因素:

营销号的流量游戏。

我观察了这些内容的发布时间与话术,发现它们的节奏高度一致:都在尝试把“我看着不舒服”的情绪,升级为“这广告伤害了社会”。它们不靠观点取胜,而是靠情绪加工;不靠逻辑服人,而是靠煽动取胜。争议是它们点的火,流量是它们吃饱,最后压力却全部转嫁给品牌和官方。本该被讨论的创意与表达,彻底失焦,谁还关心这则广告本身是要表达什么?

我们综合以上内容来看,会发现这场争议真正反常的地方,其实不在广告本身,而在于舆论背后看不见的手,将这场互联网上的讨伐不断推演到高潮。一则保暖内衣广告,本来最多只是喜欢/不喜欢的审美分歧,却流量裹挟加工成一场社会舆论的审判,上升到影响公共空间秩序。最后营销号吃够流量轻松抽身,留下公众在一片被误导的舆论漩涡里,争论到底什么才是正确的公共空间的“美”。

一场流量的狂欢的背后:

谁在定义我们眼中的世界

说实话,蕉内这组广告未必人人都会喜欢,这完全正常。公共空间里的任何视觉表达,都不太可能让所有人满意。但蕉内的广告本身并无违规之处,创意和视觉表达,也在合情合理之中,并没有什么踩红线或者出格的地方。

整场闹剧看下来,我最深的感受是:那些在评论区里理性发言的普通网友和真正具备独立思考能力的人,才是大多数。他们没有被情绪带着走,也能分得清“我个人不喜欢”和“它不该存在”之间的差别。就像我不爱吃香菜,但我不会要求所有餐厅都不准有香菜。公共空间之所以丰富,正是因为其多元性能容纳不同的存在。

当舆论被这样一次次带偏,那大家能表达的空间只会越来越小。今天受伤的可能是某几个品牌,明天可能就是每一个想要自由表达的普通人,真正的理性声音和不同的观点被淹没在情绪化的舆论中,沉默的螺旋只会越来越大。所以,下次再遇到这种“全网狂骂”的热搜时,也许我们可以先停下来想一想:我们看到的,究竟是事实本身,还是被别人筛选、加工、放大后的情绪?