段落

不知不觉,赞意成立已经是11年。

作为一个广告公司,它称得上是老厂牌了,但它给我的印象还是一如既往的年轻。

虽然社媒高速变化,但赞意没有和年轻人离线,而是时刻和年轻人保持同频。

从赞意的过往案例中,你会发现它总能挖掘出年轻人内心的需求。

你可以在钟薛高《今年桂花开得晚》中找到那种平和,也可以在乐乐茶的“我的快乐,就在此刻”系列里一起发疯。

渴望平和,经常发疯……赞意把年轻人的精神状态,变成了一个个有意思的内容。

一个公司保持年轻的秘诀是什么?这次我们找到了赞意的CEO乌东面,展开了一次简单的对话。

借助这个机会,让我们多一个视角去认识赞意,同时也希望能找到关于年轻化内容的答案。

1.

在2023年,赞意迎来了11周年。作为头部Agency,赞意身上的标签很多,但以“PLAY FOR YOUNG 连接年轻人的定位肯定是最为出众的那一个。

当下年轻化已经成为品牌的一个全新的共识,但我觉得在媒介高速迭代、内容加速更新的当下,年轻化也依然是一个常说常新的话题。就近两年而言在品牌年轻化层面的实操之中,您有何更新的、颠覆自己之前认知的理解呢?

乌东面:

年轻化具体在两个层面上:

一是对内的文化,PLAY FOR YOUNG它代表的是一个年轻的心态和精神,主动去改变,这也是我们竞争中比较看重的一个文化。

在这十几年发展中有好几个阶段,媒介环境的变化、外界经济的变化,我们也在对应着进行改变。

在2012年刚成立的时候,社交媒体的出现,也让品牌年轻化变成一个公共议题,那个时候我们就做社交媒体。

随着年轻人的兴趣在变化,受众群体圈层化,开始追星,这个阶段我们就做娱乐营销,请明星做代言,做粉丝运营,制造话题,一起内容和产品共创。

其实无论在哪个阶段,它都是有一定的生命周期。我们要做的就是保持对环境的敏感,然后主动去变化。

二是克服自己的惯性。时间越长,惯性越大,惯性会带着你不可避免地走向保守,或者走进自己的舒适圈里。

公司也是一样,长时间下来,它的惯性积累了很多,我们要去对抗惯性,去找更多年轻化的东西。

当然,年轻化并不是说去做个医美,从外观上打扮着很年轻。

其实现在很多品牌在做这样的事情,看起来很年轻,现在流行什么就做什么,联名流行就做联名,明星流行就找明星,它都是通过外在的手段在实现年轻化。

而要打破惯性的方法,还是品牌的内在。你要有年轻人的好奇心,要有敢于挑战的精神,要有好玩的心态。广告公司帮助品牌年轻化,就是外边和内里都要做到。

2.

关于娱乐营销,也是赞意的一个很差异化的点。其中娱乐营销成为赞意互动为客户进行“品牌年轻化”工作的重要组成部分。

回望过去,也展望将来,娱乐营销的风在往哪里吹?

乌东面: 现在不太讲娱乐营销,而是讲明星营销,因为我觉得娱乐营销的本质是明星营销。

娱乐营销在工具箱里突然这么炙手可热,是因为流量明星作为主轴。在过去,都是在走流量明星这一套打法。

流量明星在走下坡路,这是无疑的,但明星营销还有其他突破点吗?我觉得是有的,像刘德华这样的国民性艺人。

从过去的一些案例中,品牌和刘德华的项目合作,总能带来巨大的反响和影响力,这也体现出了娱乐营销的价值和趋势。

刘德华《这平常的一天》,非赞意案例

明星营销的未来不在流量,在于作品。

像张颂文这样的演员,像封神榜这些年轻演员,通过好的作品获得流量,这是明星营销应该会吹向的地方。

如果放在更大的维度去看娱乐营销,就不得不去面临一个现象——消费者的圈层化。

在过去,大家找一个消费者洞察就可以了。但现在消费者的兴趣是分散开来,且这个圈层化趋势还会继续深化。

在小红书上有各种赛道的博主,有职场,有居家,有育儿……在抖音上的内容分发也是这个逻辑,会根据消费者进行个性化推荐。媒体逐渐圈层化,消费者加剧圈层化,两者互相促进。

因为对娱乐圈的管理以及舆论和环境的变化,娱乐这个圈层变小了,但娱乐营销的价值还是很大的。

因为人是有娱乐性的需求,往内去看,户外、钓鱼、电竞等圈层,它里面都有娱乐性这个核心需求。

在我看来,娱乐营销给我的启示是,品牌要先深入到一个小的圈层,再从这里出圈。

乌东面:

消费者是一个觉醒的状态,对各品类的产品和品牌都有一定的认知。对产品本身来说,同质化很严重,那么它的差异化大部分要通过内容来建立的。

在储量的市场下,品牌很重要的一部分事是去做用户的运营。消费者就这么多,获取新客户比维护老客户的成本更高,所以要把老客户做得更深,给老客户提供更多的产品和服务。

那么运营用户的手段是什么?其实就是内容。

广告公司帮公司做增长分两部分,一个叫战术性的增长,这其实是比较后置的内容。你的产品出来了,然后去拍广告片,做媒介投放。另一个叫战略性的增长,这是更前端的内容,包括你的资源布局,你的产品研发。

战术性的增长,它的核心是创意。传统时代大家可以拼创意,直接投放出去就好了。但现在是一个完全碎片化的媒体环境,一个创意本身能产生的效能在变低。

从创意到内容,中间差的是什么呢?

这里有一个我理解的定义公式,内容=创意+平台/算法。

如今,战术性的内容是创意加媒体,你要了解这个平台的属性和算法。你的创意契合平台的流量规则,就会带来很正向的反馈。反之,你的创意再好也是炮灰。

在这个增长时代,内容就是对创意的升级。这也为什么现在很多MCN开始抢占广告公司的生意,对广告公司带来了很大威胁。因为他们对媒体平台更加了解熟悉,然后再加上创意,能做出更有增长性的内容。

除了平台媒体,其实产品本身也是一种载体。像三顿半、凉白开、一整根,它们就是把产品做成一个很好的生意载体。

包括前段时间乐乐茶做的「发疯杯」,在茶包装上设计一个张飞、李逵、鳌拜、蒙丹,表情狰狞好像随时冲出纸杯来上一拳。这样发疯的表情和甜美奶茶形成巨大反差,反而和年轻人的精神状态狠狠共鸣。

乐乐茶的“发疯杯”

乐乐茶的“发疯杯”

而现在,我们更想做的事是,通过品牌故事、包装视觉、店铺设计等内容,把你的品牌定位真正展现给大众。

举个具体的例子:观夏。观夏这个品牌,它的产品本身、店铺环境、品牌设计、公众号……在它整个business的过程中都是一个内容载体,我管这个叫做战略性增长。

图片来源于观夏

图片来源于观夏

乌东面:

我是一个主动打破惯性的人,寻求变化,很自然选择了做品牌,不是只做广告代理层面的事情。

但在这个过程中,我们是交了挺多学费的。

在做产品这件事上就吃了亏,但也吸取了宝贵的实践经验。很多人做品牌的时候,都是第一时间想去做一个差异化的产品。

市场上已经有这么多品了,我们就要做一个新的,然后就搞了个素颜霜,很快就失败了,因为它的需求是很小的。

做品牌学的第一课就是,你不一定要与众不同。

我们和大家一样,第一个品就是市场上卖得最好的洗面奶。

做广告和做产品的逻辑是相反,做广告要的是与众不同,做产品要的是成熟且足够大的市场。

在销售层面,最开始我们做天猫,学着怎么店铺运营,交学费跟专业的人学。

做广告还有一个好处,就是学习能力很好。在19年的时候,我们抓住了一个机遇——抖音电商。

那个时候抖音电商刚刚开始,大家站在同一个起跑线。通过自身的学习能力,享受到了抖音电商的渠道红利,让品牌有了一个立足点。

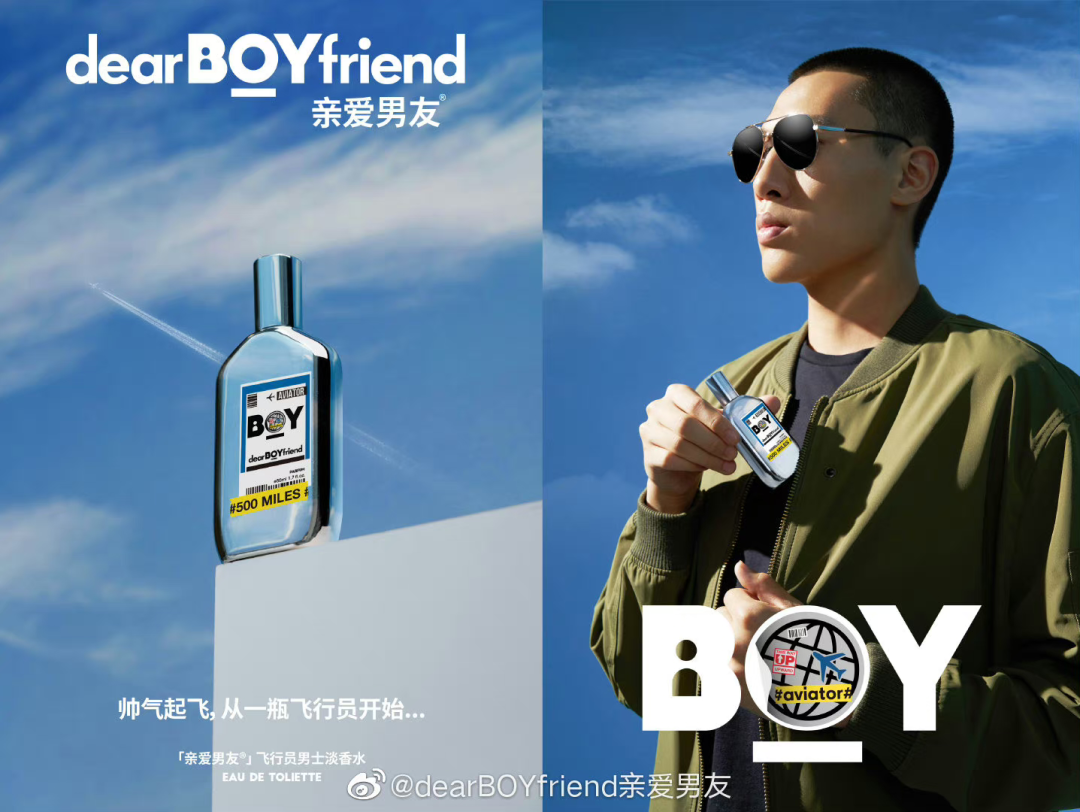

图片来源于亲爱男友

图片来源于亲爱男友5.

乌东面:

其实我们的逻辑很简单,就是前面讲述的这个内容体,企业要做战术性增长和战略性增长。

战略性增长是将意咨询在做的事,战术性增长就是整合营销战役。今天,我们帮企业解决增长问题,是从内容链和全链路去实现的。

我们在做这件事情的时候,我们在考虑:要不要只做一件事,只做咨询或者创意或是整合营销。

在内容链这个事上,如果在战略性不思考清晰,战术上会减分的。同时,你只注重战术,这个战术的价值也会越来越低。

赞意最终做了三个业务生意,因为它们之间有着很大的促进作用。

举个例子,我的咨询客户会是我的整合营销客户,也会是我实效的客户,因为只有当它们加起来,它的内容链才能成立。

像原来的咨询公司,它们是只说不做。其实很理解为什么不去做执行的业务,因为说和做是两件事,去做就很可能会失败。

而客户的需求也在变化,客户现在希望既说又做。业务之间的联系在不断加强,这也是赞意的模式。

这是跟咨询公司去对比,跟4A公司去对比呢?

4A公司在中国市场变得势弱,创意和整合营销的业务不断下滑,但它的媒介公司还是很强。媒介对创意的影响真的太大了,然而两者业务没有相互促进,而是分开来的。

赞意的优势在于,把人为拆开的这个公关、广告、媒介等营销服务,给它并起来了,用一个公司的形式去运转,让它们互相协调和互相影响。

特别在今年的媒体环境下,这些业务是要协同营销的,在内容链里完成对应的部分,并组成一个整体。

6.

当下看2023年已经过完了三分之二,在2023的角度看,赞意完成的最大内容上的趋势变化是什么呢?

乌东面: 趋势变化有两类: 第一就是单独描述的内容体,我们要把完整的东西提供给客户。把咨询、广告和时效融合起来,做成一个闭环的解决方案。

第二想聊聊「使命营销」这件事情,内容的本质是和使命息息相关的。 “怕上火就喝王老吉”,“地球是我们的股东”,先感受下这两者的区别?前者是品牌定位,后者是品牌使命。

定位是没内容的,使命是有内容的。比如我们做认养一头牛品牌,我们不是定位更高端的牛奶,而是去表达养好牛的使命。 当你的品牌使命得到社会的认可,那么你的内容就可以很好和消费者建立起链接。

7.

从个人角度看,你在小红书(ID:乌东面)上发布的“从不能转正的实习生到广告公司CEO”读起来蛮有意思,也是一个广告人的自白,作为广告前辈,您在方法论之外,有什么经验可以分享给新人们的么?

乌东面: 有两个点我觉得蛮重要的: 一个是关于工作这个事情,我觉得呢,得找一个你喜欢做的那个工作。你爱广告你就做,你不爱广告你就走,自己选的一个工作就没什么好抱怨的。

工作它占人生很大的一部分非常大,你不喜欢还要做,会让自己一直痛苦。没有必要的。 你做了,就尽量做好,可以偶尔抱怨。当你把它做好了,能享受工作带来的成就感,形成一种内在的驱动力。 另一个是职场里的心理健康,现在职场人真的挑战很大,要学会关注自己的身心健康。

不去看心理医生的话,可以多看看哲学。因为哲学没有一个标准答案,需要不断的探索。 不断去探索这个东西,去找到一个自己相信的答案。这对于一个广告人来说很重要,这个相信的逻辑其实就是一个广告的逻辑。