文 | Elane

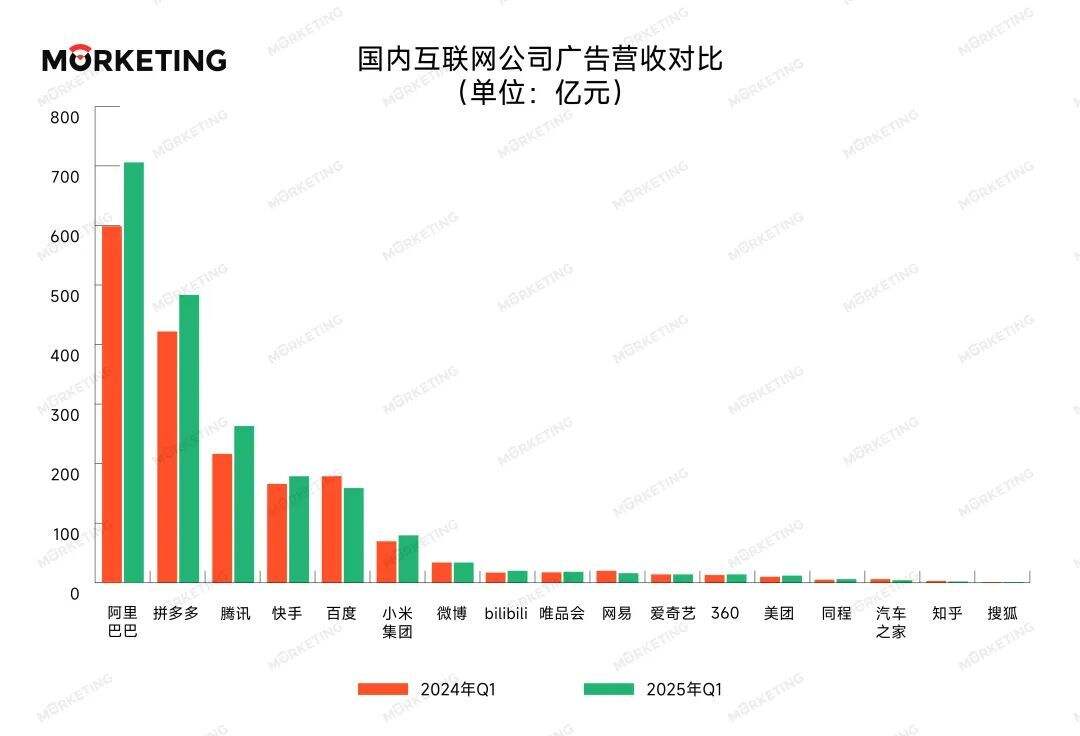

在整理这20家互联网公司的,Morketing观察到这一轮周期的关键词是“分化”。

从数据上来看,头部平台与腰尾部平台的差距进一步拉大,阿里巴巴以711亿元广告营收排名第一,同比增长18%;拼多多广告营收487亿元,占其总营收的51%;腾讯广告营收265亿元,增长率达22%。

值得注意的是,快手以 180亿元的广告营收位列第四。在财报中,快手特别指出,外循环业务仍是其线上营销服务收入主要驱动力。快手的外循环业务是指广告主直接在快手上投放品牌广告与效果广告,其核心目标是将快手用户引流至外部渠道完成转化。

bilibili的增长则更为迅速,广告营收达20亿元,效果广告同比增长超过30%,游戏、网络服务、电商、家居家电、汽车是其广告收入贡献前五的行业——这也是bilibili多年来的优势赛道。

其CEO陈睿特别提及,“我们的日均活跃用户数达1.07亿,月均活跃用户数则以3.68亿刷新历史记录。随着我们用户群体日趋成熟,他们不仅保持高度参与度,也展现出更强的消费力。用户的日均使用时长达到了新高的108分钟,月均付费用户数达到了3200万的历史新高。”这也为bilibili的增长带来坚实的用户基础与持续增长的商业潜力。

与头部平台的亮眼表现形成鲜明对比的是,部分传统平台正遭遇严峻挑战。知乎广告营收同比下滑39%,网易广告业务下滑20%。这种"强者更强、弱者更弱"的马太效应背后,是平台在"广告系统性能力"搭建上的分化,以及AI技术对行业格局的重新构建。

01阿里、腾讯、拼多多:全域协同,精准转化,生态联动

通过财报可以看出,阿里巴巴、拼多多、腾讯这三大巨头展现的是截然不同的发展路径。

首先,阿里巴巴广告营收稳居行业首位,结构优化与战略转型双轮驱动增长。

阿里巴巴在2025年第一季度的广告营收为603.18亿元,这一成绩主要得益于旗下两大板块——淘宝天猫集团与数字媒体及娱乐集团的共同发力,尤其是在广告产品与商家经营效率上的持续优化。

在淘宝天猫集团,客户管理收入同比增长12%至710.77亿元。这一部分收入与商家的营销推广密切相关,其中广告类收入的增长主要由抽成率的改善所驱动,而抽成率的提升则受益于软件服务费增加以及“全站推”产品渗透率的扩大。

平台进一步强化广告技术能力,通过持续优化首页推荐、搜索与信息流广告的匹配效率,加强算法能力与商品理解能力,使商家能够以更低成本获取更高转化,从而显著提升广告投产比。这一“投产比”逻辑成为驱动广告主持续投放、稳定平台收入的核心支点。

与此同时,淘天集团也在积极推进“全域经营”战略,引导商家从站内搜索广告,转向内容种草、直播带货及小红书等外部渠道引流,形成更具竞争力的投放生态。平台通过升级“万相台”,强化“数据银行+推荐引擎”的能力组合,为商家提供更完整的经营解决方案。尽管这一转型在短期内对广告营收的拉动仍有限,但它正为平台未来在竞争中建立更稳固的基础。

此外,阿里数字媒体及娱乐集团也为整体广告营收增长贡献了力量。尤其是优酷广告收入的回暖,也可以从侧面看出出集团在内容平台商业化路径上的持续探索与成效。

整体来看,阿里在广告业务上的增长,不仅是平台技术能力与广告产品成熟度的体现,也是其在商家经营方式、投放渠道和流量结构上的深层次调整结果。

与阿里巴巴不同,拼多多广告营收逆势增长,但变现效率承压。

在平台整体营收同比增长仅10%、经营利润同比下滑38%的背景下,拼多多的广告收入依然实现14.8%的同比增长,达到487.22亿元,占总营收的半数以上,稳居拼多多最核心的收入来源。这一表现不仅高于市场一致预期的13.5%,也成为拼多多当前业务结构中最具稳定性的板块。

广告业务的韧性,离不开拼多多长期构建的“强转化”广告体系支撑。平台以“多多场景”“搜索竞价”等效果广告为主力,依托极具规模优势的低价高频消费行为和精准转化链路,为中小商家提供了持续可控的投放回报。即便在整体利润收缩的压力下,拼多多仍持续通过AI建模优化商品理解与人群分发能力,使广告主在不扩大预算的前提下提升转化效率,从而维持平台整体广告预算的稳定增长。

但值得注意的是,尽管广告收入总量依然可观,但拼多多的广告变现率正面临一定压力。

这一季度,平台投入营销费用高达334亿元,同比增长43%,是近年来罕见的大幅增长。在“百亿减免”“千亿扶持”等政策推动下,大量原本计入平台收入的商家营销成本被平台吸收,广告收益的回收周期被延长,直接拉低了整体毛利,并拖累了利润表现。财报数据显示,本季度拼多多毛利比市场预期低了整整50亿元,广告业务作为高毛利核心板块,也不可避免受到影响。

拼多多方面对此并不回避。在财报电话会上,董事长陈磊重申平台“敢于牺牲短期业绩”的战略立场。他表示:“快速变化市场环境下,商家面临困难,我们有责任加大投入,优先考虑商家和消费者的利益,而非平台的短期利益。”

从广告营收结构来看,平台通过主动减免佣金、加大对头部和中小商家的广告补贴,使广告收入中的“回款”比例下降,而“投入”部分显著上升,广告系统从盈利中心向生态护城河的角色逐步过渡。

值得一提的是,拼多多的商家生态正在因广告投放结构的优化而出现积极变化。平台通过“黑标店铺”“新质供给”等项目,推动传统商家向品牌化、精细化转型,并将广告投入视作供应链重构和组织升级的重要抓手。在一些核心产业带,例如浙江永康、云南蒙自等地,商家通过参与平台提供的定向广告投放和补贴机制,实现了从代工到品牌、从手工到数字化的跃迁。

从趋势来看,拼多多的广告业务正从“商业变现工具”转向“平台共生机制”。广告系统不再仅仅服务于GMV和ROI,而是在更长期的维度上,为商家提供经营确定性,为平台生态注入增长的后劲。这种转型的代价是短期利润的波动,但平台似乎愿意为此埋单。

对于拼多多而言,未来广告业务的增长将更依赖于平台扶持政策与商家投入意愿之间的良性循环。如果“千亿扶持”计划能带动更多商家提升供给质量、增强运营能力,并反哺广告投放转化效率,拼多多将可能构建出一个更具延展性的广告商业模型——不仅继续驱动平台收入的基本盘,也成为其高质量增长的长期杠杆。

而腾讯以22%的增长率在头部平台中表现突出,明显跑赢了整体营收的增速。

腾讯的广告营收在总收入中的占比达到15%,为近年来的相对高点。广告收入的回暖,背后是视频号、小程序、搜一搜等原生流量场的持续放量。相比以往更依赖朋友圈、公众号等传统广告位,腾讯当前的广告结构更具互动性与交易闭环效率,平台通过强化视频内容与用户行为数据的联动,使广告转化率和投放效果显著提升。

广告业务的强劲表现,也让腾讯在高强度AI投入下,保持了财务上的平衡与稳健。

从趋势上看,腾讯广告正在从“技术中台”走向“生成中台+分发中台”的双核结构。生成侧借力AI工具降低创作成本,分发侧通过算法和数据积累不断增强商业转化效率,平台在广告链路上的主导能力显著增强。这种能力不仅提高了广告收入本身的抗周期性,也为腾讯探索Agentic AI和更多场景应用提供了真实、可变现的落地基础。

在All in AI的背景下,腾讯的广告业务不仅没有成为财务上的“牺牲品”,反而成为验证AI应用效果、释放AI商业价值的基地。

02AI在增长中的两大角色:效率增长,业务创新

如果说三大巨头的增长展现了不同的战术选择,那么AI技术的深度应用则代表了行业发展的战略方向。我们可以看到AI在互联网行业增长中扮演着两大核心角色:效率提升的加速器与业务创新的催化剂。

先看效率增长的维度。快手以180亿元广告营收和8%的同比增速,在短视频赛道凸显了内容生态的商业化潜力。

值得注意的是,其广告营收占比高达51%,与拼多多相当,这种增长的底层逻辑,在于“老铁经济”的信任链条与AI工具的协同——用户对内容创作者的信任更容易转化为对广告产品的接受度,而AI则让这种转化更精准。比如在内容消费和本地生活领域,短剧行业广告消耗同比高速增长,本地生活行业消耗增长超50%,这背后离不开UAX全自动投放解决方案的支撑:基于多模态大模型,它能深度理解广告内容与用户决策链路,端到端生成用户感兴趣的广告,还能实现竞价的自动化优化,既降低了广告主的投放成本,又提升了转化效率。

可以说,“内容信任+AI工具”的双轮驱动,让快手的广告效率实现了跨越式提升。

与之形成对比的是百度的境遇。其广告营收同比下滑11%至160亿元,虽仍占总营收的48%,但核心搜索场景正被AI重构:过去“搜索-点击-跳转”的用户路径,逐渐被“搜索-直接获答”的AI问答模式替代,这直接削弱了传统搜索广告的中间链路价值。

百度面临的挑战恰恰说明,AI对效率的改变不是单向的“提升”,而是“重构”。当用户场景发生根本性变化,效率逻辑也必须随之迭代,从信息检索广告转向即时服务性质的知识广告、原生问答广告,才能在AI时代重新站稳脚跟。

而在创新维度,AI则正在开辟全新的内容与产品边界。

今年2月,腾讯旗下《和平精英》引入DeepSeek大模型,推出AI助手与AI队友,为玩家提供实时战术建议与陪伴式对局体验,助力游戏用户时长在3月同比提升16%。这是一次典型的“交互反转”——从过去的“用户适应产品”转变为“产品理解用户”。AI让游戏产品获得了情感表达与实时协同的能力,从而让原本孤立的游戏行为进化为具有社交属性的沉浸体验。

归根结底,AI并不是某个具体功能的堆叠,而是在慢慢改变平台的“运转方式”。它让广告变得更像内容,也让内容更容易转化为生意。无论是帮品牌“说话”,还是帮用户“看见”,AI的角色正从幕后走到台前,成为平台增长逻辑的一部分。

结语

从整体数据来看,中国互联网正在从"流量经济"向"生态经济"转型。过去那种"有流量就有收入"的简单逻辑正在失效。当下的胜出者都是那些能够在自己的生态内形成用户行为闭环的平台——用户不仅要在这里消费内容,还要在这里完成交易、社交、娱乐等多重需求。

但无论选择何种赛道,广告业务的核心始终是"用户价值"——AI只是工具,能否借技术优化体验,提升商家回报,才是决定平台广告业务能走多远的底层逻辑。未来的竞争将是生态与生态之间的竞争,而不是功能与功能之间的竞争。