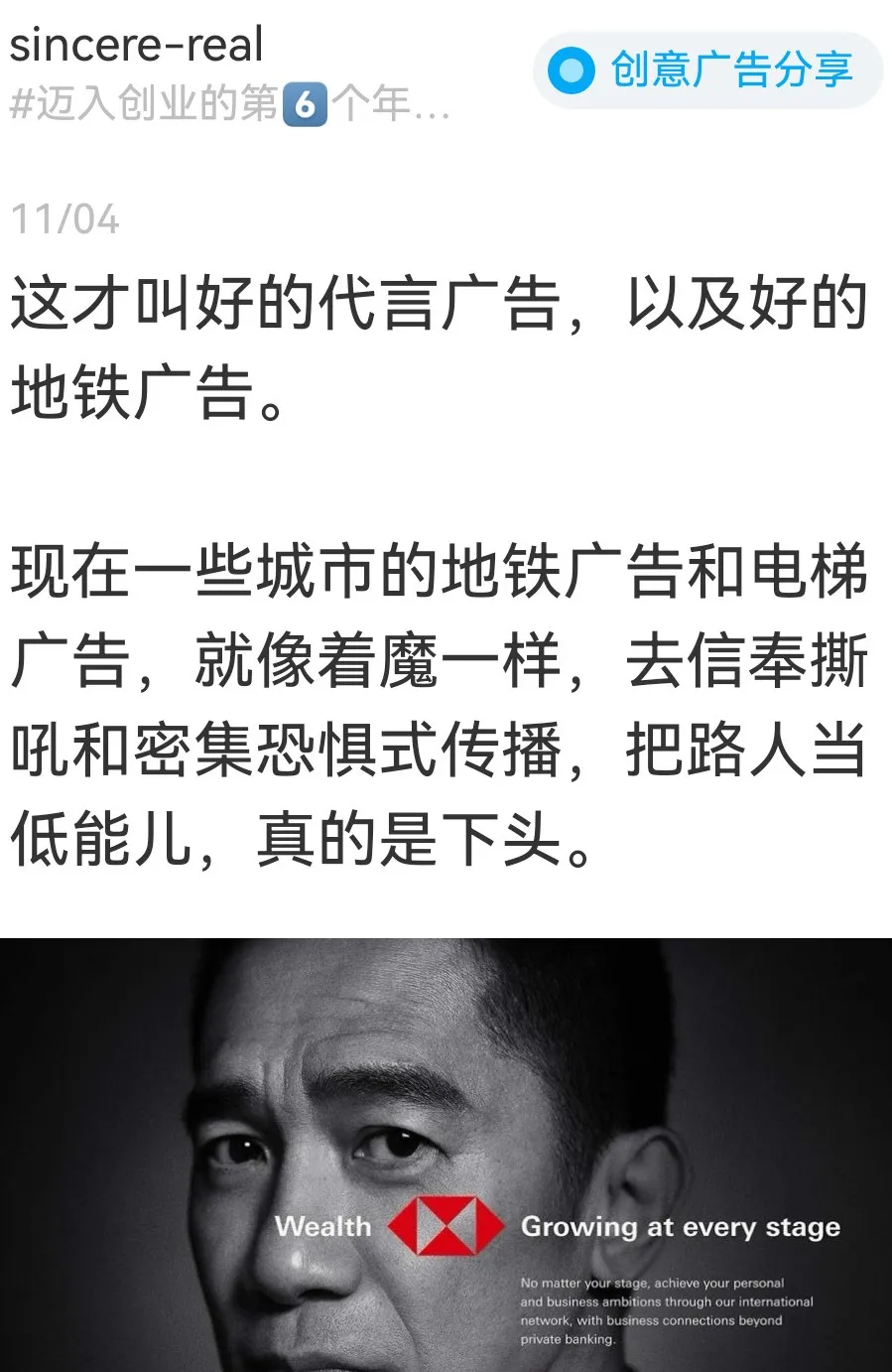

今天被一个即刻网友的吐槽打动了。

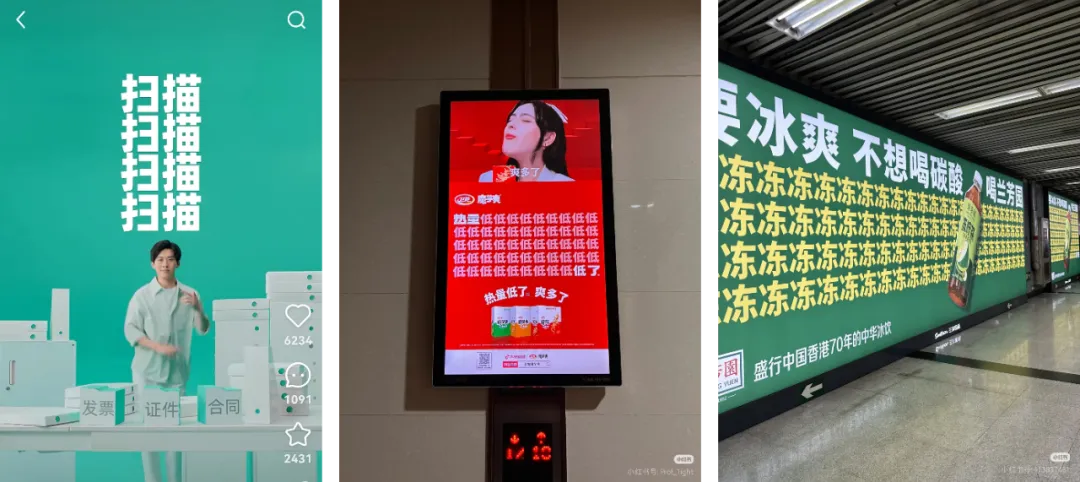

他说“现在一些城市的地铁广告和电梯广告,就像着魔一样,去信奉撕吼和密集恐惧式传播,把路人当低能儿,真的是下头。”

支持洗脑广告的观点都一致:有效。

那我们不说视觉污染,不说人文价值,单纯从效果说说为什么反对洗脑广告?

第一:低级的广告创意,是因为它们默认受众是低层次的。所以品牌获得的客户也是低层次的。

洗脑广告以高度重复、画面粗暴、下达指令为主要形式。整个广告就是在进行一场大型“巴甫洛夫的狗”的实验。

这种广告并不把消费者当成沟通的对象,而是接受指令的对象:你被指令刺激了,你就开始行动了——像僵尸片里被符纸催动的僵尸们。

“羊羊羊”、“暖暖暖暖”、“椰椰椰椰”……消费者真的那么低级么,只能接受反复的语言刺激?显然不是。

这种广告的出现,只能说明某些营销公司对品牌方的洗脑很强大。

他们在品牌方面前为了建立权威感、为了出品过稿,把推广人群描述为头脑单一、四肢发达的动物。让品牌方相信广告就应该“刺激形成反射”,然后他们一起把消费者“降智”了。

那些重复夸张的台词,都有一种心智不全的即视感,让品牌显得低俗,产品显得廉价。

品牌都想要获得优质客户,高消费力的人群。品牌想要得到什么样的消费者,就应该做什么样的广告内容。

第二:洗脑效果会越来越弱

洗脑广告的拥护者最爱炫耀:“你看,讨厌说明大家记住了!”没错,是记住了,但记住的是那种令人头皮发麻的厌恶感。

单纯个案也许成功的被记住。

可是洗脑广告出现得越多,效果就会递减,人们见怪不怪,它的重复真的只是自嗨,也谈不上什么刺激形成反射了。

实际上洗脑广告火爆的也就只有被集中吐槽的那一段时间,过后很少有人想起。因为被贴上负面标签的东西,在心理上没有多少记忆留存的价值,所以人们吐槽之后也就迅速抛之脑后。

回顾一下,凭借洗脑广告进入大众记忆的品牌,大都没有成为长期的经典品牌,也没有建立真正的品牌资产。

恒源祥品牌价值远远落后于鄂尔多斯,沦为以贴牌著称;铂爵旅拍不久前传出即将倒闭。

洗脑广告所谓的“破圈”,全靠被网友当笑话集锦吐槽。

加上这种“复制粘贴”大法门槛低到尘埃里,街边小店也能轻易模仿,当商家都在用同一种方式尖叫,结果就是同质化的感受疲劳,很难触动消费欲望。

即使采用青春洋溢的年轻人来拍洗脑广告,也只会被评“这要给多少钱才愿意干?”

反感吐槽和发自内心的传播,完全不同。

实际上没有任何一个洗脑广告会被人津津乐道的,品牌自以为得到的流量红利往往变成了流量黑利。

当品牌名字变成一个遍布网络的“烂梗”,总当成笑话提起,它被顾客远离的可能性,远远大于被顾客选择的可能性。

洗脑广告的逻辑,是以创意之名,对大众“沟通降智”。

这样的广告做得多了,品牌方也会被大众贴上“无脑”标签。你想对消费者“洗脑”,消费者觉得你“无脑”。

洗脑广告最终形成了相杀相厌的局面。

第三 不是重复式广告都在粗暴地洗脑

脑白金和蜜雪冰城,被称为国内最出名的洗脑广告案例,频繁地拿出来充当创意垫背。

实际上,这两个品牌的广告,还真的比现在这些只会无脑重复的大字报广告要好,它们至少包含了真实的用户需求。

脑白金令人印象深刻是两个欢快的老年人,边扭边唱,活力满满。

大家记住了脑白金的广告语不仅因为它简单好记,也因为广告画面展现了老年人颐养天年、身体健康、活力充沛的样子,几乎是理想晚年的状态,对目标群体有一定感染力。

蜜雪冰城的“你爱我,我爱你,蜜雪冰城甜蜜蜜”,也传递了一种亲密的、童真的情感关系,符合大多数人内心想要的情感模式。

它们所处的传播环境完全不同,脑白金是中心媒体时代,蜜雪冰城是网络时代。

但是成功之处都一样,广告创意抓住了用户的潜在需要,唤起了情感认同,同时又用最通俗易懂的语言沟通,才会真的被口口传播。

而现在的洗脑广告,是没有任何创意技术含量的文案重复。

把品牌的巨额广告费,花在了强行灌输上,这不是在吸引消费者,而是在测试大家忍耐力的极限。

作为被品牌方信任的创意公司,大家真的心安吗?