一

广告营销行业对华与华的围剿,终于在等来了西贝的舆论东风后,达到了一个新高潮。

早就“看不惯”华与华的各方角色都跳了出来,试图在踩上一脚的同时,分到一点流量或业务量。以前这些人踩华与华的点翻来覆去就三点:土、贵、洗脑。

现在,还得加上自恋——喜欢在高铁站挂自己的大脑袋。

以我的看法,华与华遭受的这些舆论评价,实在有些欲加之罪的意味,因为那些论点都没能戳中问题的要害。

二

先说“土”。评价一个设计土不土,不能脱离实际的业务场景——是品牌形象的全面升级,还会市场销量的攻城略地?

不同的业务目的场景,对应着不同的选择和做法。

原研哉设计的小米logo好看吗?如果不告诉你小米logo翻过来是一个“心”字,你能感受到小米用心做产品,全心服务客户的想法吗?

亚马逊的logo好看吗?你会在购物时,因为看到那个从A到Z的箭头,就立刻联想到“亚马逊商品无所不包”的承诺吗?

回过头看华与华的客户,差不多都是处于活着没问题,活好勉强,但是老板壮心不已的。

那么问题来了,实现老板生意野心的营收增长点从哪里来?是靠着那些手端精酿,像欣赏艺术画作一样解读logo的城市精英吗?必然不是。

营收增长要靠“审美平庸”的最大多数,一看就明白,一眼就记住——那个有冰激凌,甜的;那个老头子健步如飞,所以买给老人不会错。

在业务目的面前,设计的高山流水,远不如一首抖音神曲有效。

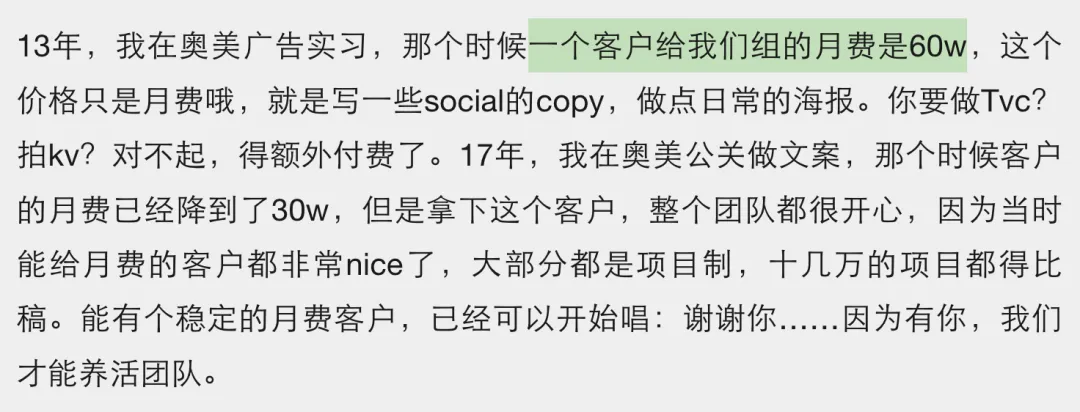

再说“贵”。当年奥美60万月费的传说,是没听过吗?不能说奥美一年720万的收费就划算,华与华一年600万的收费就是贵吧?

用本次西贝舆论的发起者罗老师的话来说,“从市场经济的角度,我认为你卖多贵都没问题,只要有人买,一个愿打一个愿挨。但是如果你做得太过分了,大家看不上你,骂你也是正常的。”

说直白点,华与华卖600万的服务没问题;而且我也没听到有华与华之前服务的客户跳出来骂华与华的。

最有意思的是,付钱的客户没一个出来骂,反倒是一群没付钱的同行骂得最凶。 这说明什么?

然后是“洗脑”。 都是接受过九年义务教育的人,讨论一件事情的时候,别把双标搞那么明显:一边把华与华反复重复口号的行为称作“洗脑”,另一边却把品牌在小红书用1000篇笔记传递同一核心信息的“洗眼”行为,美化为“内容种草”?

换汤不换药的玩意儿,谁比谁高级?如果非要在洗眼和洗脑之间二选一,我宁愿选择洗脑——至少我还能戴上降噪耳机。

最后说“自恋”。人家成名理论就是“超级符号”,创始人亲自下场把自己打造成为“超级符号”,这不叫自恋,这叫“以身证道”。

这属于是极度相信自己的理论到了一定境界,高铁站的大头照是给客户展示自己理论的最佳案例,这操作对比某些“冲击波”之类的理论,夸一句良心是不过分的。

三

但,既然土、贵、洗脑、自恋这些“罪名”细究都站不住脚,甚至是华与华在业务逻辑下的最优解,那行业里咬牙切齿的恨意究竟从何而来?

答案很简单,甚至有些刺耳:华与华就是营销圈的渣男————他不跟你谈情怀与未来(品牌故事/用户心智),只用最直白的方式(超级符号/重复)达成最直接的目的(销售增长),并且上垒战绩可查。

所谓“渣男”,就是人人嘴上都骂,却又都想体验,甚至成为渣男。

女性期待他提供饱满的情绪价值,哪怕结局心碎也甘愿;男性嘴上谴责,私下却想偷师他的技巧,见面甚至得尊称一声“祖师爷”。

我也不例外。

早些年,我没少在方案中写上两页打造超级符号、探寻文化母体的内容。

所以,业内骂华与华,骂的从来不是他的专业,而是嫉妒他有当“渣男”的资格。

凭什么客户可以为华与华“你爱我,我爱你,蜜雪冰城甜蜜蜜……”这种土老冒的广告语买单?

为什么自己的客户没有足够的预算,可以把写在PPT上的活动主题铺的到处都是?

为什么自己的客户一年四波campaign要换四个活动主题,不能把一个概念打穿打透?

这个行业,习惯了用“拼创意、讲审美、玩格调、拿大奖”来定义“好”,用“品牌赋能、用户心智”这类黑话把自己包装得高级而复杂。

但华与华自成一派,艺术性和品牌故事是别家公司的事情,他只跟你谈生意、谈货架优势。

他用“超级符号”这套理论,简单粗暴地告诉你:别扯淡了,营销要有效就是得“重复”,用尽一切方式方法去降低消费者的记忆难度和选择成本。

一个声音,重复一个月是精神污染,重复十年就是营销学经典案例。这种近似流氓的打法,让许多的复杂理论和漂亮deck失去了价值支撑点。

这就像,当“乖小孩”还在斟酌词句、一来一回地聊着微信,渣男已经跑到人家楼下,用大喇叭喊“我想你”。“乖小孩”们在楼上鄙夷这种做法粗鄙、毫无格调,却没想过,那个被示爱的对象(客户),可能就吃这一套。

不是所有人都喜欢暖男,有人就吃黄毛那一款。

华与华这个“渣男”,用官网的品牌墙揭开了一个让行业无比尴尬的真相:客户真正需要的,或许不是动人故事,而是一句能脱口而出的“废话”。

这等于直接宣布了那些靠“讲故事”、“吹牛逼”为生的公司的死刑。

砸人饭碗,如杀人父母。这,才是这个行业容不下华与华的根本原因。

四

“砸人饭碗,如杀人父母”,这种恨意下,是“品味”与“阶层”外衣下的利益争夺。与其说是“城市小资精英”与“其他群体”的审美路线之争,不如说,这是两种截然不同的营销盈利模式之争。

定义权的争夺终究是虚的,背后实实在在的利益才是关键。一个客户如果买了华与华的服务,那就意味着信奉另一套话语和评价体系的“小资精英”们,没法再赚这个客户的钱了。

要看清这背后的利益冲突,我们必须对比两种商业模式:

第一种,是传统的“项目制”模式。 在这个模式里,客户的预算被切分成无数个“项目”:一个social campaign给A公司,一套VI设计给B公司,一场线下活动给C公司。这是营销圈长期以来的“众包”生态,大家都能分一杯羹,靠“创意”、“格调”和“关系”在其中腾挪,雨露均沾。

而华与华的“超级符号”是“系统制”打法。 他没有将所有执行方踢出局,但控制了整个体系的“定义权”。

在他介入之前,战略和核心创意,是各个“乙方”争夺的焦点——也就是常说的“卖脑子”。但一旦客户接受华与华,“超级符号”就成了唯一正确的指导思想。

其他供应商即便还能参与,也从出谋划策的“外脑”,降级成了纯粹执行的“手脚”——也就是常说的“卖体力”。

失去了定义问题权利的他们,只能在华与华划定的框架内干活。最有价值、利润最丰厚的“品牌定义”和“核心创意”这块蛋糕,被华与华一人独占。

所以,看清这笔账的关键,得换一个角度:华与华让其他人损失了什么。

华与华拿走的,不是一个简单的项目,而是那个客户未来所有营销活动中,最有价值、最能定义方向的“大脑”和“灵魂”。他留给其他人的,只剩下在固定框架内执行的“躯干”和“手脚”。

他不只是一个外来的抢食者,也是一个分食的规则制定者。

这,才是这个行业容不下华与华的根本原因。

五

回到最初的问题。当行业趁机围剿华与华时,他们到底想反对什么?

他们反对的,从来不是“土”和“洗脑”这些表象,而是那个“渣男”式的简单粗暴——一种能瞬间砸掉他们饭碗、让他们精心包装的“品牌故事”和“用户心智”变得一文不值的恐惧。

所以,我坚持我的判断:华与华这个“渣男”的理论并不完美,但他的确是当前经济环境下,营销咨询领域最直接、最高效的“版本答案”。

华与华不该因为“土、贵、洗脑、自恋”这样的理由被口诛笔伐。

当一个行业开始集体声讨那个最有效率的“版本答案”时,真正需要反思的,绝不仅仅是答案本身。